Il y a, au pied des Cévennes et aux portes de la Provence, une terre où le temps ne presse pas. Un pays fait de pierres dorées et de paysages de garrigue baignés de lumière. Ici, les vestiges romains tutoient les bastides, les marchés bruissent d’accents chantants, et le mistral s’engouffre dans les ruelles pavées d’Uzès. Au détour d’un sentier, les arches du Pont du Gard se dévoilent, tandis qu’ailleurs, des mains expertes modèlent des créations en céramique. Plus qu’un décor, le Pays d’Uzès – Pont du Gard est un art de vivre, un territoire qui se savoure autant qu’il se contemple.

Nous prenons la route, guidés par l’envie de voir de nos propres yeux ce « pays des merveilles ». Au fil des kilomètres, le paysage se métamorphose : la garrigue s’épanouit, le calcaire s’éclaircit et les villages de caractère se succèdent. Deux jours d’exploration nous attendent au cœur du Pays d’Uzès – Pont du Gard, à la rencontre de celles et ceux qui font briller ce territoire.

→ Jour 1 – Du pont du Gard à Lussan

La magie du Pont du Gard

Tout commence sur un chemin à l’écart des foules, là où la pierre s’efface peu à peu sous la végétation méditerranéenne. Nous sommes venus découvrir le Pont du Gard, ce chef-d’œuvre romain que l’on croit connaître tant il est photographié, raconté, admiré. Mais c’est par la garrigue, par ses chemins secrets et odorants, que l’animateur nature Loïc Bernard nous propose d’y parvenir. Et quelle belle idée !

Dès les premiers pas, il nous invite à ralentir. Ici, chaque détail compte : la forme d’une feuille, l’odeur d’une fleur, l’ombre furtive d’un insecte. « Tenez, goûtez cela. », dit-il en nous tendant une baie cueillie sur un genévrier cade. Un goût résineux envahit notre bouche. Plus loin, il nous montre du chénopode (au goût d’épinard), puis de la roquette sauvage : « Ici, il suffit d’ouvrir les yeux, de tendre l’oreille et parfois de goûter. » Tel un magicien, Loïc a l’art de révéler ce que l’on ne regarde pas.

Après quelques minutes de marche, la garrigue s’ouvre soudain, et là, devant nous, surgit le Pont du Gard. Sa silhouette monumentale tranche avec la végétation sauvage qui l’entoure. Cette arrivée par les chemins de traverse lui donne une toute autre allure : loin d’être un vestige figé dans l’histoire, il semble toujours en harmonie avec le paysage. « Imaginez-le à l’époque romaine, traversé par l’eau qui venait d’Uzès et courait jusqu’à Nîmes. », lance Loïc.

Nous nous approchons lentement, en suivant le fil de l’aqueduc. Il nous parle du génie des bâtisseurs, de la précision inouïe du tracé, de ce dénivelé de seulement 17 mètres sur 50 kilomètres. Il nous raconte aussi le Pont du Gard vu par les poètes, les voyageurs : « Stendhal, Rousseau, Mérimée… Tous ont été saisis par sa grandeur. Moi, ce qui me fascine, c’est son lien intime avec la nature. Il n’est pas une simple prouesse architecturale, il s’inscrit dans un territoire vivant. »

Pour mieux comprendre, Loïc nous entraîne sur le parcours de Mémoires de Garrigue, une boucle qui dévoile ce que le monument seul ne dit pas : les cultures en terrasses, les murs de pierre sèche, les oliviers centenaires, tout ce qui a façonné ces terres. Ici, la nature n’a jamais été livrée à elle-même : « Les Romains n’étaient pas seulement des bâtisseurs, ils savaient lire un paysage et s’y adapter. Et aujourd’hui encore, la garrigue est une bibliothèque à ciel ouvert. », explique Loïc.

La matinée touche à sa fin, et les arches du Pont du Gard s’illuminent sous les rayons du soleil. Il n’y avait pas de meilleure façon d’approcher ce monument millénaire.

- Chemins magiques, Pont du Gard, 30210 Vers-Pont-du-Gard

Une vie de château à Collias

Situé entre Uzès et le Pont du Gard, le village de Collias abrite un trésor que rien ne laisse deviner au premier regard. Derrière des murs de pierre, le Château de Collias cultive son secret, loin du faste et de l’agitation. Ce n’est qu’en franchissant le portail que l’on prend la mesure de sa présence. Devant nous se dresse un château millénaire, entouré d’un vaste parc, où chaque arbre semble avoir retrouvé sa place après un long sommeil.

Le Château de Collias, c’est l’histoire d’une renaissance. Celle que Christophe Tailleur et Philippe Huber ont portée à bout de bras, animés par un rêve un peu fou : redonner vie à un domaine que tout semblait condamner à l’oubli. « Quand on est arrivés ici, on n’avait même pas idée de l’ampleur des travaux, raconte Christophe. On savait que c’était en ruine, mais on était loin de se douter à quel point. Il y avait du lierre partout, les fenêtres étaient complètement bouchées, les toits menaçaient de s’effondrer… Il fallait tout refaire, tout réapprendre. Mais on s’est dit qu’on allait y aller par étapes. D’abord redonner une âme au lieu, lui rendre un peu de son éclat. Et puis, petit à petit, lui redonner sa splendeur. »

Le travail commence en famille. En 2019, le projet démarre doucement, porté par l’enthousiasme et l’huile de coude. Christophe, Philippe, sa fille, son gendre, son petit-fils : Tous mettent la main à la pâte. Il faut défricher, nettoyer, comprendre l’architecture du lieu, retrouver l’histoire du domaine. Puis vient le temps des professionnels : « On a voulu travailler avec des gens qui comprennent notre vision, explique Christophe. L’idée, ce n’était pas de faire du neuf, de plaquer du moderne sur de l’ancien. Ce qu’on voulait, c’était redonner au château sa vraie place dans l’histoire. » Un travail d’orfèvre, où chaque détail compte. Dans le parc, mille arbres sont replantés, choisis avec soin, en tenant compte des espèces d’origine. Des cèdres, des pins d’Alep, une roseraie organisée par époque, des essences rares comme le pin de Wollemie, découvert en Australie il y a à peine trente ans. L’eau retrouve son chemin à travers le domaine, des bassins sont remis en état, un potager prend vie pour alimenter la cuisine du château : « Ce qu’on voulait surtout, c’était que le lieu respire à nouveau. Que les gens puissent s’y promener et ressentir ce qu’il a à offrir. »

Le château lui-même demande des années de travaux. Il faut reprendre les structures, restaurer sans dénaturer, imaginer un lieu qui vive pleinement son époque tout en restant fidèle à son histoire. Aujourd’hui transformé en hôtel, il mêle le charme de l’ancien et le confort du présent. Des chambres spacieuses, de hauts plafonds, des meubles chinés avec soin, un luxe discret où tout semble à sa place. « Ce n’est pas un hôtel de passage, insiste Christophe. Ici, on prend le temps. On vient pour une expérience. » Une expérience qui passe aussi par la table.

Dans l’ancienne salle voûtée du château, le restaurant gastronomique l’Hirondelle est une autre fierté de cette renaissance. Aux commandes, le chef Benjamin Boloré, récemment arrivé dans les cuisines du château. Un jeune talent qui imprime déjà sa marque sur les lieux. La cuisine est fine, inventive, ancrée dans son territoire. Les produits viennent des alentours, sublimés avec une simplicité apparente qui cache une grande maîtrise. À midi, le bistrot chic prend le relais, dans une version plus accessible mais tout aussi soignée : « On a voulu que la gastronomie fasse partie intégrante du château, pas juste un élément annexe. Ici, tout est lié : l’histoire, le cadre et la table. »

Et puis il y a la cave, immense, voûtée, témoin du passé viticole du domaine : « Autrefois, on stockait ici le vin des vignes du château, raconte Christophe. Aujourd’hui, on a voulu lui redonner sa fonction première : être un lieu de découverte. On y trouve des vins de toute la France, mais on met surtout en avant ceux du Gard et de la vallée du Rhône. » Dans la salle du restaurant, les larges baies vitrées laissent entrer la lumière dorée du Sud. À l’horizon, les collines du Gardon s’étendent, paisibles. On imagine les générations qui ont vécu ici avant que tout ne s’efface sous la végétation. On mesure la patience et l’engagement qu’il a fallu pour ramener le château à la vie. Christophe observe les lieux avec une certaine fierté : « Ce projet, ce n’est pas juste un hôtel et un restaurant. C’est une aventure. Un pari un peu fou. Mais quand on voit ce que c’est devenu… on se dit qu’on a eu raison d’y croire. »

- Château de Collias, 8 Bis Chemin du Barry, 30210 Collias

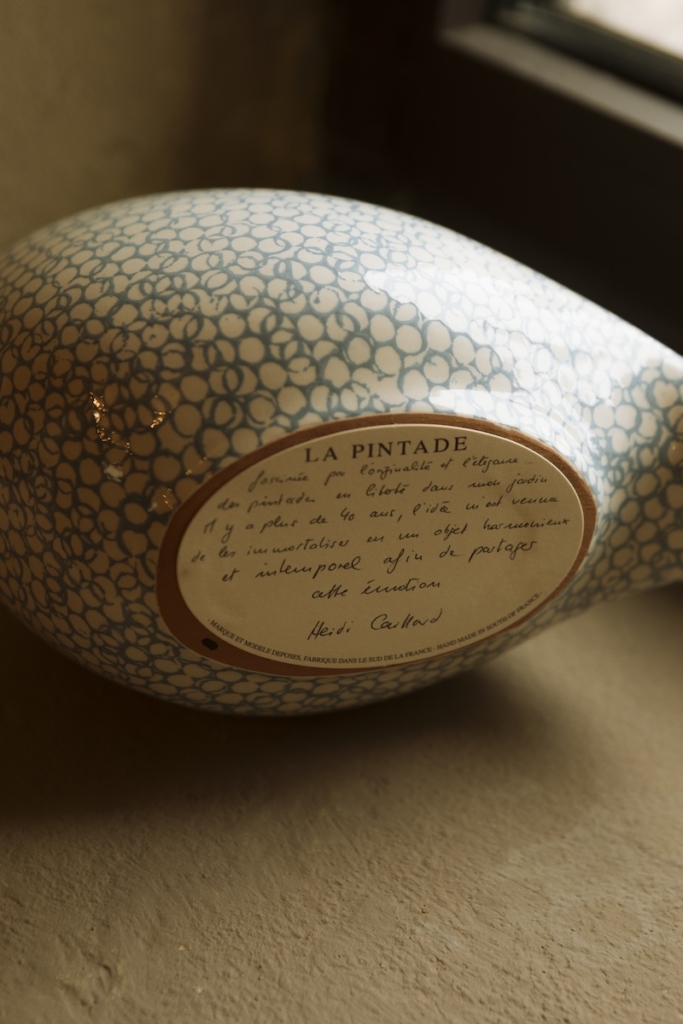

La célèbre pintade de Lussan

Nous connaissions ces fameuses pintades en céramique, posées ici et là dans des intérieurs où elles semblaient avoir trouvé leur place depuis toujours. Mais nous ignorions que c’était ici, au Pays d’Uzès, qu’elles prenaient vie. À Lussan plus précisément, au cœur d’un mas de pierre niché dans la garrigue. L’atelier des Céramiques de Lussan ne se devine pas immédiatement : Il faut suivre la route qui serpente jusqu’au village, avant d’apercevoir enfin ce lieu où les montagnes d’argile se transforment en formes délicates et colorées.

L’histoire débute avec Heidi Caillard, née en 1932 à Bâle, en Suisse. Formée aux Beaux-Arts et à l’École de céramique de Lausanne, elle s’installe en 1968 dans le petit village de Blauzac, près d’Uzès, où elle ouvre un premier atelier. Elle y façonne des poteries, expose ses pièces dans une salle attenante. C’est là qu’elle rencontre Daniel Caillard, militaire de la base de Garons, qui deviendra son mari. Quelques années plus tard, en 1971, le couple fait l’acquisition d’un mas en ruine à Lussan, ayant appartenu aux ancêtres d’André Gide. Pendant une décennie, ils restaurent patiemment les lieux donnant naissance à un atelier qui deviendra bien plus qu’un simple espace de travail : un lieu de transmission, un foyer pour un savoir-faire qui traversera les générations.

« Je suis tombé dedans un peu malgré moi. », confie Adrien Caillard, leur fils, qui grandit au milieu des créations de sa mère. D’abord pour l’aider, ensuite par attachement à ce métier, il reprend les rênes de l’atelier dans les années 1990. Rien ne lui est étranger : il a tout vu, tout appris, sans même s’en rendre compte. Mais ce n’est pas seulement par fidélité qu’il perpétue l’héritage d’Heidi. Peu à peu, il structure la fabrication, affine les méthodes, optimise l’emballage, permettant aux créations de Lussan de voyager bien au-delà des collines du Gard : « Je voulais que l’on puisse continuer à faire les choses avec la même exigence, mais en rendant la production viable à plus grande échelle. », explique-t-il avec cette retenue qui le caractérise.

Et puis, il y a cette pintade. Née sous les doigts d’Heidi, imaginée dès ses années d’étude, inspirée des volatiles qui peuplaient son jardin. Une silhouette tout en rondeur, stylisée avec justesse, une matière qui capte la lumière, des teintes profondes, éclatantes ou sobres selon l’humeur. « La pintade, c’est un long travail de réflexion, raconte Adrien. Ce n’est pas juste une forme posée là. Il a fallu beaucoup de tentatives, d’échecs, de corrections pour arriver à cette ligne qui semble évidente. » Aujourd’hui, elle est devenue l’emblème des Céramiques de Lussan, diffusée dans le monde entier, du Japon aux États-Unis, en passant par l’Australie. Une pintade qui traverse les frontières, mais dont l’âme est restée ici, dans cet atelier où la terre prend vie.

La fabrication suit un rituel immuable. L’argile provient des carrières de la Sainte-Victoire, près d’Aix-en-Provence. Elle est préparée en barbotine, puis coulée dans des moules en plâtre. Viennent ensuite les gestes précis du démoulage, du vidage, de l’engobage. Les couleurs sont appliquées à l’éponge, au pinceau, selon un savoir-faire qui ne laisse aucune place au hasard : « On travaille encore tout à la main, c’est ce qui fait la singularité de nos pièces. », précise Adrien. Après l’émaillage, les céramiques sont cuites en une seule fois, à 980°C. Cette technique, maîtrisée avec exigence, donne aux pièces leur texture unique, cette douceur sous les doigts, cette profondeur des teintes qui fait tout leur charme.

Pintades, poulettes, oiseaux aux formes épurées, mais aussi vases, plats, objets du quotidien. Autant de pièces qui portent en elles la lumière du sud, la chaleur de la terre, le savoir-faire des mains qui les ont façonnées. Rien n’est laissé au hasard, et pourtant, tout semble couler de source. C’est là toute la magie des Céramiques de Lussan : une simplicité apparente, qui cache des années d’apprentissage, de transmission et de passion.

- Les Céramiques de Lussan, Mas de Fan, route de St Ambroix, 30580 Lussan

→ Jour 2 – D’Uzès au Bouquet

La terre en héritage à Uzès

Quand on quitte les céramiques de Lussan, il ne faut pas aller bien loin pour rencontrer un autre bastion de l’artisanat de la terre : Uzès. Avec ses ruelles bordées d’hôtels particuliers et son imposant duché, Uzès porte en elle un pan entier de l’histoire du Languedoc. C’est ici, entre Provence et Cévennes, que l’eau de la source d’Eure fut captée par les Romains pour alimenter Nîmes via le Pont du Gard. Ici aussi que, dès le 19e siècle, la céramique a trouvé une terre de choix, grâce aux filons d’argile environnants et à la proximité de Saint-Quentin-la-Poterie, haut lieu des arts du feu. Au cœur de cette tradition, un nom résonne encore aujourd’hui avec une force singulière : la Maison Pichon.

Tout commence en 1802, lorsque Toussaint Pichon comprend que le sol d’Uzès, riche en argile, peut se prêter à une nouvelle vocation. Il délaisse alors la maçonnerie pour façonner des objets en terre cuite, amorçant une aventure familiale qui allait marquer l’histoire de la céramique française. Les générations qui suivent affinent le geste, explorent de nouvelles techniques, inventent un style. François Pichon met au point l’art du marbré, un subtil mélange d’argiles colorées qui donne à la céramique un effet de veines naturelles. Son fils, Paul, développe quant à lui un nuancier de couleurs propres à la maison : un vert profond, un jaune éclatant, un blanc immaculé.

Aujourd’hui encore, on ne triche pas avec la matière. « Ici, chaque pièce passe entre plusieurs mains, et chacune y laisse une trace invisible, une part de son savoir-faire. », explique Zahra Zouania, responsable de la communication. Tout commence avec la terre, soigneusement sélectionnée. Après un long travail de préparation, elle est tournée, moulée, sculptée, puis laissée à sécher. La première cuisson, dite « biscuit », fixe les formes, avant l’émaillage, dernière étape avant l’épreuve du feu. Cette succession de gestes précis confère aux pièces cette qualité intemporelle qui fait la réputation de la maison.

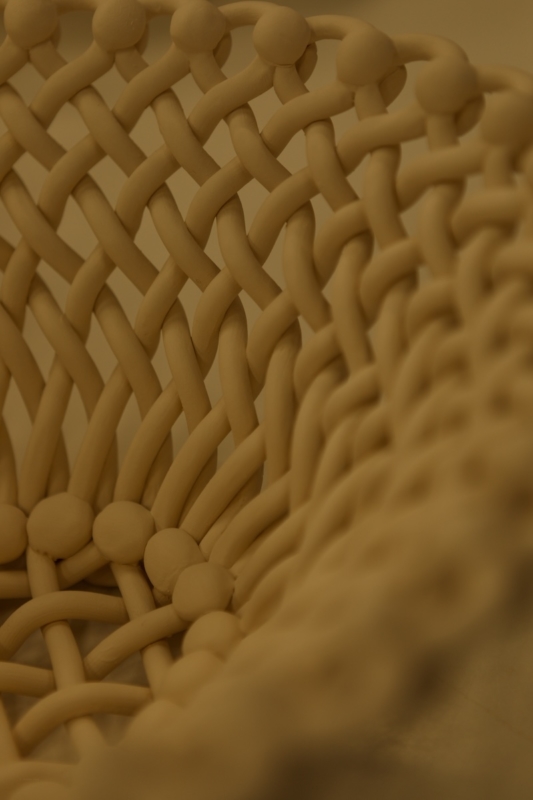

Mais s’il y a une création qui incarne à elle seule l’identité de la Maison Pichon, c’est bien la corbeille tressée : « C’est une prouesse technique qui demande une grande dextérité. Pendant longtemps, seules les femmes de l’atelier en maîtrisaient le secret. », confie Zahra. Née au 19e siècle, cette pièce iconique est réalisée à la main, fil après fil. Déclinée en plusieurs tailles et couleurs, ornée parfois de petites fleurs délicates, elle traverse les générations sans prendre une ride.

Aujourd’hui, la Maison Pichon continue d’écrire son histoire. Sous l’impulsion de Christophe Pichon, héritier de la huitième génération, l’atelier s’est modernisé tout en restant fidèle à ses valeurs. « Chaque génération a apporté sa touche, mais ce qui fait la force de la Maison Pichon, c’est cette continuité, cette façon d’ancrer la création dans un savoir-faire transmis depuis huit générations. », explique Zahra. Les collections se renouvellent, les collaborations avec des designers et des chefs étoilés s’intensifient, et la palette de couleurs s’enrichit. Mais ici, rien ne se fait au détriment du geste, du temps nécessaire à l’élaboration d’une belle pièce.

Patiemment donc, depuis plus de deux cents ans, la Maison Pichon façonne des objets qui portent en eux l’empreinte d’un territoire et d’un savoir-faire. On les retrouve sur les plus belles tables, dans des musées, chez des collectionneurs du monde entier. Mais c’est à Uzès qu’ils prennent tout leur sens, dans cette ville où la terre et la main de l’homme continuent d’écrire une histoire commune.

- Maison Pichon, ZI du Mas de Mèze, 30700 Uzès

De merveilleuses amandes au Bouquet

En quittant Uzès, la route s’élève peu à peu à travers la garrigue et le Mont Bouquet se dévoile à l’horizon. Ici, la terre aride et caillouteuse semble peu hospitalière, et pourtant, c’est dans ce paysage minéral que Jean et Laurence Hager ont choisi de s’installer il y a près de trente ans. Originaires d’Alsace, ils découvrent le Gard lors de vacances et sont frappés d’y voir des vergers d’amandiers, une culture alors presque abandonnée en France. L’amande, ingrédient incontournable des douceurs de leur enfance, leur semble une évidence. « Je pensais que cela poussait uniquement au Maghreb ou en Espagne, raconte Laurence. L’idée a commencé à germer là. » À 23 et 28 ans, ils prennent un pari audacieux : acquérir quelques hectares de terres en friche au pied du Mont Bouquet et redonner vie à ces arbres oubliés.

Aujourd’hui, leur domaine s’étend sur 26 hectares d’amandiers et 5 hectares d’oliviers, cultivés avec exigence et passion. Dans cette zone où l’eau est rare, ils font le choix d’une culture sans irrigation : « Notre récolte est donc plus faible qu’ailleurs, mais la qualité est incomparable. », explique Jean, qui veille à la taille et à la santé des arbres. Chaque hiver, il façonne les amandiers en gobelet pour favoriser la pénétration du soleil et l’aération des branches. À la floraison, des ruches sont installées entre les rangs pour assurer la pollinisation. « Mais il n’existe pas de miel d’amandier, précise Laurence en souriant. Les fleurs éclosent si tôt dans la saison que les abeilles, encore engourdies par l’hiver, s’en servent uniquement pour se nourrir. »

La récolte a lieu en septembre, lorsque les coques ont séché sous le soleil d’été. Mais le chemin jusqu’à la transformation est semé d’embûches : les caprices du climat, les gelées tardives, les attaques de champignons et surtout un petit prédateur redoutable, une guêpe qui pond ses œufs dans les jeunes amandes. « On fait tout pour préserver nos arbres naturellement, insiste Jean. Mais parfois, on n’a pas le choix. Si on laisse faire, elle se propage et détruit tout. » Chaque décision est prise avec parcimonie, dans le respect du vivant.

Très vite, Jean et Laurence comprennent que vendre leurs amandes en gros à la coopérative ne leur permettra pas d’en vivre : « On s’est lancés dans la transformation et la vente directe, se souvient Jean. À l’époque, il y avait très peu de circuits courts, c’était un vrai pari. » Ils commencent par de petites quantités, dans leur cuisine, en s’appuyant sur les recettes familiales. Peu à peu, le bouche-à-oreille fait son œuvre. Treize ans plus tard, ils peuvent aménager un laboratoire de transformation directement sur l’exploitation et embauchent un pâtissier, Patrice, pour sublimer leur production. « J’ai travaillé en boulangerie et en pâtisserie, mais ici, c’est autre chose, raconte-t-il en surveillant une fournée de biscuits aux amandes. On travaille des ingrédients bruts, sans conservateurs, sans margarine. C’est une vraie pâtisserie artisanale. »

Les amandes du Mont Bouquet se déclinent en une multitude de gourmandises : biscuits croquants, pâte d’amande, nougat, nougatine, mais aussi l’incontournable « amandise », une pâte à tartiner aux éclats d’amandes torréfiées. Aujourd’hui, la petite ferme du Mont Bouquet est devenue une référence pour les amateurs d’amandes françaises. Chaque année, Jean et Laurence accueillent des visiteurs curieux de découvrir cette production rare et d’échanger avec eux sur leur métier. « On n’a pas ouvert la voie, mais on a prouvé qu’on pouvait en vivre. », conclut Jean.

- Les amandes et olives du Mont Bouquet, Mas de La Condamine, 30580 Bouquet

Vous l’aurez compris, le Pays d’Uzès Pont du Gard se dévoile à qui prend le temps de l’explorer. Un pays merveilleux qui mêle histoire, savoir-faire et gastronomie pour offrir des souvenirs inoubliables.

Où manger ?

- Pekelette : à Aigaliers, une adresse intimiste où Chloé propose une cuisine maison et de saison, célébrant avec convivialité les saveurs du terroir gardois.

- Les Terroirs : à Uzès, sur la Place aux Herbes, ce restaurant propose des menu aux saveurs du Sud. Une cuisine maison mettant à l’honneur les produits locaux, avec des assiettes gourmandes et des tartines grillées, spécialité de la maison.

- Le Château de Collias : à Collias, Un restaurant gastronomique où le chef Benjamin Boloré signe une cuisine raffinée, magnifiée par le cadre d’exception du Château de Collias.

Où dormir ?

- Le Mas des Aires : à Blauzac, une adresse confidentielle en plein cœur d’un joli village médiéval et à 7 km du Duché d’Uzès. Une parenthèse de calme et de sérénité pour profiter des multiples activités de la région.

Comment venir ?

- En train : Le réseau ferroviaire TER en Occitanie dessert plusieurs communes à proximité du Pays d’Uzès – Pont du Gard comme Nîmes centre, Nîmes Pont du Gard, Avignon centre et Avignon TGV. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site SNCF et/ou Occitanie Rail Tour.

- En voiture : Depuis l’A9 (axe Paris – Marseille) puis la RN100, direction Uzès, ainsi que depuis les nombreuses routes départementales du Gard. Pour planifier vos itinéraires, rendez-vous sur ViaMichelin ou Mappy.

- À vélo : La destination Pays d’Uzès – Pont du Gard est accessible et praticable en vélo grâce aux voies vertes et aux nombreuses boucles comme la voie verte de Beaucaire à Uzès et est traversée par la ViaRhôna d’Avignon à Beaucaire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site France Vélo Tourisme.