On croit connaître l’île de Ré. Ses volets verts, ses roses trémières, ses ruelles animées dès les premiers beaux jours. Mais derrière l’image figée des cartes postales, il y a une autre histoire à raconter. Celle d’une île habitée toute l’année, aux racines profondes, où la nature n’est pas qu’un décor. Il était une fois, une île façonnée par les vents et les marées, faite de dix communes reliés par 138 kilomètres de pistes, de marais salants, de vignes, de ports, ou encore de cabanes ostréicoles qui résistent au temps. Et surtout, d’habitants qui vivent là, loin de l’effervescence estivale, veillant avec constance sur cet équilibre aussi précieux que fragile.

On y arrive par le pont, cette arche tendue au-dessus de l’Atlantique comme un trait d’union entre deux mondes. À mesure que l’on quitte La Rochelle, le paysage s’ouvre et l’air change. Plus iodé, plus vif. En quelques minutes, la terre ferme semble déjà loin derrière, remplacée par une mosaïque de marais, de plages claires, de vignes rases et de maisons basses. Quatrième plus grande île de France, l’île de Ré déroule ses routes, ses sentiers et ses paysages comme autant de chapitres d’une longue histoire. Certains disent qu’elle était autrefois un promontoire continental, détaché par un séisme. Une île née d’un bouleversement. Cela pourrait expliquer ce sentiment, dès l’arrivée, d’entrer dans un lieu à part, un peu en suspens.

Entre terre et mer, passé et présent, ce reportage est une traversée de l’île côté humains. Une rencontre avec celles et ceux qui récoltent, pêchent, racontent, transmettent. Ceux pour qui l’île de Ré n’est pas une parenthèse de vacances, mais un lieu de vie, de choix et d’attachement.

→ Jour 1 – De Saint-Clément-des-Baleines aux Portes-en-Ré

Marinette, mémoire vivante de l’île à Saint-Clément-des-Baleines

Quand on arrive à Saint-Clément-des-Baleines, tout au bout de l’île de Ré, la mer s’étale à perte de vue, l’air salin picote les narines, et le phare des Baleines veille sur la Conche tel un un gardien immuable. Ici, les légendes sont tenaces : on raconte que du temps de l’empereur Tibère, trois cents baleines se seraient échouées sur cette plage, donnant à la côte son nom de Conche des Baleines. C’est au cœur de ce territoire, dans ce bout du monde rétais, que vit Marinette Caillaud, 82 ans, une femme pétillante au franc-parler et à l’érudition généreuse.

Marinette, c’est une figure locale, une sorte de bibliothécaire vivante que l’on consulte quand on veut comprendre l’île, son histoire, ses coutumes. Elle est née ici, rue de la Digue, « dans la chambre du bas, celle des naissances et des morts », comme elle aime à le rappeler avec ce mélange de fierté et de malice. Elle a grandi au rythme des saisons, entre les casiers du père, les champs de la mère, les déménagements d’hiver à Saint-Martin.

Elle nous raconte comment son père, l’un des rares marins pêcheurs natifs de Saint-Clément, partait avant l’aube relever ses casiers au large du phare des Baleineaux. « Il avait sa petite plate, avec ses avirons, il partait à trois heures du matin avec son casse-croûte et sa bouteille de vin à dix-huit degrés. Il pêchait des homards, des tourteaux, des congres… C’était une force de la nature ! », raconte-t-elle. Puis, l’après-midi, on le retrouvait sur les marais salants, portant cinquante kilos de sel dans un baquet sur le dos : « Il courait sur le chemin pour aller jeter le sel sur le pilot. Fallait voir ses biceps ! »

Et puis il y a les écluses, taillées dans la pierre sèche, elles font partie de l’ADN de l’île. « Moi, j’y ai joué quand j’étais gosse. On allait aider, ramasser et caler les pierres. J’y vais encore ! Avec mon seau et mes bottes ! » Elle vous explique comment les femmes, autrefois, étaient les gardiennes de ces barrages, comment on les entretenait avec patience et sueur, sans ciment, pour pouvoir les démonter si un bateau venait à s’y échouer : « C’est une loi de Colbert, ça ! Fallait pouvoir ouvrir si besoin. », précise-t-elle.

Marinette n’est pas juste une conteuse : elle met les mains dedans, elle transmet, elle perpétue et elle ne s’arrête jamais. Membre de toutes les associations ou presque dont l’ADEPIR (Association de défense des écluses à poissons), elle donne de son temps, de son énergie, de sa voix aussi. Car Marinette pousse la chansonnette dès qu’on lui tend un micro. Elle parle aussi patois, bien sûr, celui de l’île d’Ars, avec ses influences vendéennes : « Ici, on dit lumas pour l’escargot, pas la cagouille comme en Charentes ! », insiste-t-elle. Et pour prouver qu’elle maîtrise, elle nous sort une phrase toute faite : « Yé mis de la mort aux rates dans le grenier, parce qu’il y avait des sourites ! », avec une mimique qui fait éclater les rires.

Mais elle sait aussi être sérieuse et précise quand il le faut. Sur l’histoire des quatre îles (Ré, Loix, Ars, Les Portes), sur les moines venus des marais poitevins, sur les salines construites par les sauniers (aussi appelés palétuviers au nord e la Loire). Marinette, c’est l’histoire de l’île de Ré dans une voix, dans un regard pétillant, dans un corps vif qui nage encore chaque jour cent brasses entre avril et septembre : « L’eau de la mer, c’est mon élixir. Elle me garde en forme. », nous dit-elle avant de partir. Une mémoire vivante qui n’a pas besoin de phare pour éclairer son chemin : elle rayonne par elle-même.

Hervé, le sel dans la peau aux Portes-en-Ré

À quelques kilomètres de Saint-Clément-des-Baleines, sur la pointe nord de l’île, Les Portes-en-Ré déploie ses marais salants formant un paysage de damiers d’eau miroitante. C’est ici, entre le village et le Fier d’Ars, qu’Hervé Rocheteau, saunier depuis bientôt vingt ans, veille sur son marais avec une rigueur quotidienne et une forme d’émerveillement qui ne s’émousse pas. « C’est un métier de stratégie et d’observation, raconte-t-il à notre arrivée. On travaille avec le ciel, avec le vent, avec l’eau. C’est passionnant mais exigeant. Et surtout, c’est le marais qui décide. »

Rien ne prédestinait pourtant Hervé à devenir saunier. Ancien commercial, il découvre les marais salants au détour de vacances à Guérande. C’est un déclic. Il entame alors une reconversion radicale, suit une formation à La Turballe, découvre les principaux sites français — Guérande, Noirmoutier, Ré — et tombe sous le charme de l’île de Ré : « Le marais du Roc m’a tout de suite séduit. Il était à l’abandon depuis les années 1970, mais sa structure, très régulière, bien tracée, m’a parlé. Il y avait tout à faire. Et ça me plaisait. » Trois hivers lui seront nécessaires pour remettre en état ce marais oublié et poser les fondations d’un métier artisanal, précis, presque chorégraphique.

Sur l’île, le sel est une vieille histoire. Les premiers marais sont creusés au Moyen Âge, à l’initiative des moines du clergé vendéen. Le sel a alors une valeur immense : il sert à conserver les aliments, à payer les soldes des légionnaires romains — le mot salaire en est d’ailleurs issu. Le climat, le fond argileux naturel, la proximité avec les routes maritimes en font un site privilégié. Mais avec l’avènement de la chaîne du froid dans les années 1950, les marais tombent peu à peu en friche. Il faut attendre les années 2000 pour voir renaître la saliculture artisanale sur l’île. Hervé sera l’un des pionniers de ce renouveau.

Chaque année, le cycle se répète. En hiver, les bassins sont remplis pour les protéger des pluies. Au printemps, on nettoie, on répare, on prépare. Puis vient l’été, où tout se joue. Le soleil, l’air et l’eau de mer se chargent du reste. Le gros sel cristallise au fond des bassins et se récolte en couches épaisses, légèrement grises à cause de l’argile. La fleur de sel, elle, se cueille à la surface : « On tire le gros sel, on cueille la fleur, résume Hervé. C’est un geste différent, plus délicat. Elle est précieuse, très fine, très sensible à l’humidité. C’est l’or blanc du marais. »

Mais le métier, aussi poétique soit-il, est soumis à des aléas constants. Le moindre orage peut balayer une semaine de récolte. Le changement climatique complique encore la donne, avec des variations brutales de température, des précipitations soudaines : « On pouvait autrefois compter sur un mois entier de soleil. Aujourd’hui, c’est par tranches, entre deux crises météo. Il faut s’adapter en permanence », explique le saunier.

Et justement, transmettre cette capacité d’adaptation est devenu l’une des priorités d’Hervé. Depuis quelque temps, il forme Audrey Péan, une ancienne restauratrice venue se reconnecter à la nature. Le clin d’œil est fort : sa grand-mère possédait déjà ces marais. C’est presque un retour aux sources, un cycle qui se referme : « Je voulais ralentir, confie Hervé. Audrey est arrivée au bon moment. Elle a tout de suite accroché. Elle a l’envie, la rigueur, l’amour du lieu. C’est important que ça continue. » Audrey confirme : « On a fait 100 tonnes la première année. Moi qui voulais du calme, c’est raté ! Mais j’adore ce que je fais. Et puis, c’est une histoire familiale aussi. J’ai l’impression de reprendre un fil. »

Le quotidien d’Hervé n’est jamais monotone. Entre les récoltes, les visites pédagogiques, la boutique qu’il a ouverte aux Portes, les commandes à gérer, les saisons à anticiper… le marais est un monde en soi. Un espace de solitude, de savoir-faire exigeant, et de petites victoires quotidiennes : « Quand on voit son tas de sel monter, il y a une vraie fierté. On fait vivre un patrimoine. »

Il se voit comme un témoin, un maillon dans une chaîne plus vaste. « Je ne suis que le bâton de relais. Le marais va me survivre. Ce qui compte, c’est que ça continue. », conclut-il. C’est peut-être ça, le sel de sa vie : savoir que derrière lui, d’autres reprendront. Et qu’au fond du Fier, le métier de saunier ne se perdra pas.

- Marais du Roc, route du Roc, 17880 Les Portes-en-Ré

→ Jour 2 – De Saint-Martin-de-Ré au Goisil

Didier, au rythme des marées à Saint-Martin-de-Ré

Au petit matin, du côté de Saint-Martin-de-Ré, la mer se retire lentement, découvrant des étendues de poches d’huîtres sur la plage. Didier Fournier est déjà là. Avec ses bottes plantées dans la vase et sa silhouette charpentée par des années de travail en extérieur, il avance avec agilité entre les rangées, retournant les poches avec le calme d’un homme qui connaît chaque recoin.

Didier n’est pas né dans les huîtres. Il est Lorrain d’origine, a grandi loin des embruns, s’est formé à la chaudronnerie et a passé quatorze ans dans l’aéronautique, en région parisienne. Mais la vie, parfois, prend des tournants inattendus. Lorsqu’il rejoint ses parents installés sur l’île de Ré, il commence par faire des extras à La Martinière, le célèbre glacier de Saint-Martin. Un ami de l’équipe le présente alors à un ostréiculteur : « J’ai bossé chez lui trois ans. J’ai appris sur le tas. Je suis arrivé sans rien connaître. J’ai montré que j’étais bosseur, pas là pour marcher sur les plates-bandes des autres. » Puis vient le grand saut. Une validation des acquis, quelques concessions obtenues, et la naissance de Ré Ostrea, sa propre entreprise, en 2009 — quelques semaines à peine avant la tempête Xynthia, qui ravage tout sur son passage. « D’entrée, la mer m’a rappelé que c’est elle qui commande. Elle m’a tout pris ou presque. Mais j’étais lancé. Je ne pouvais pas faire marche arrière », raconte-t-il.

Aujourd’hui, Didier cultive trois hectares et demi d’huîtres répartis sur plusieurs sites de l’île — côté nord, côté sud, selon les vents, les tempêtes, les saisons. Un vrai jeu d’équilibriste face aux caprices du climat. Mais cette répartition géographique est une force : « L’île permet de toujours avoir un côté abrité, c’est un vrai avantage. S’il y a une tempête sur le Fier, je peux basculer mes huîtres côté Loix ou La Flotte. C’est précieux. » La diversité des sites permet aussi d’affiner les goûts : chaque parc donne sa signature, son accent, son grain.

L’histoire de l’ostréiculture rétaise remonte loin. Mais contrairement à Oléron, ici, pas d’affinage en claires. Les huîtres sont exclusivement de pleine mer. Plus iodées, plus sauvages, plus brutes. Didier y voit une forme de sincérité : « C’est un produit de terroir, à l’état pur. On cultive tous la même espèce d’huître creuse, mais comme pour le vin, c’est le terroir qui change tout. La mer, les courants, les fonds, la météo… tout joue », explique-t-il. Dans ses parcs, Didier privilégie une méthode artisanale : captage naturel du naissain, élevage long, sans raccourci. Il pourrait gagner du temps avec les huîtres issues d’écloseries, ou les triploïdes — ces huîtres qui ne produisent jamais de laitance —, mais il préfère laisser le cycle naturel faire son œuvre : « Les miennes sont en lait l’été, comme autrefois. Il faut savoir attendre. C’est une culture de la patience. » Car il faut trois à quatre ans pour qu’une huître soit prête à la dégustation. « C’est long, mais c’est ce qui fait sa qualité. C’est comme élever un bon vin. On part de rien, et on finit dans l’assiette. C’est beau à voir. » Aujourd’hui, sa production atteint soixante tonnes par an. Il vend tout en local. Rien n’est expédié à Rungis ou ailleurs. L’île, sa clientèle, ses visiteurs, suffisent à écouler son stock. « Je ne suis pas dans la course au luxe. Je fais des huîtres pour tout le monde. Il faut que ça reste accessible. »

Son QG, c’est la cabane de dégustation à Saint-Martin. En réalité, deux établissements installés au bord de l’eau, où l’on déguste les huîtres directement sur place, avec vue sur les parcs. Didier y propose ses produits bruts, mais aussi des recettes chaudes pour les plus frileux, et des associations avec les vins du domaine Arica, tenu par un jeune couple engagé de l’île : « J’aime bien bosser avec des gens du coin, qui se lancent, qui partagent nos valeurs. C’est une façon de faire vivre l’île autrement. »

Didier n’a pas hérité de ce métier. Il l’a choisi. Et c’est peut-être ce qui le rend si attaché à sa terre d’adoption : « Je ne suis pas né ici, mais je pense aimer cette île autant que ceux qui y sont depuis des générations. Peut-être même plus. Parce que j’ai fait le choix de cette vie. Et elle est incroyable. », conclut-il en regardant ses parcs. Une vie simple, rythmée par la nature, le vent, la mer. Une vie en osmose avec son territoire.

- Ré Ostrea, chemin de la galère, 17410 Saint-Martin-de-Ré

Mathieu, sur les traces du vivant au Goisil

Cet après-midi, nous retrouvons Mathieu Latour devant l’hôtel-restaurant familial L’Océan, tenu par ses parents au Bois-Plage-en-Ré. Avec son chapeau d’aventurier, son sac photo et ses jumelles autour du cou, il a tout du guide passionné, prêt à nous entraîner sur l’un de ses terrains de jeu favoris : la nature sauvage de l’île de Ré. Direction le Goisil, un coin qu’il affectionne particulièrement, où nous espérons observer un couple de hiboux moyen-duc, récemment repéré.

À seulement 23 ans, Mathieu est un passionné habité, viscéralement attaché au monde animal, et ce, depuis toujours : « Mes premiers jouets, c’étaient des animaux. Les premiers films que j’ai regardés, c’étaient des documentaires animaliers. J’ai toujours été fasciné par les créatures qui ne sont pas humaines. » Né à Paris, arrivé sur l’île à 3 ans, il y grandit entre les plages, les marais salants, les forêts de pins et les balades naturalistes. Très tôt, il développe un regard curieux et sensible sur les écosystèmes. « L’île de Ré a été un terrain d’éveil extraordinaire. Elle m’a tout appris », dit-il.

L’enfance de Mathieu, c’est aussi une vie marquée par les voyages, toujours liés à la nature. Ses parents, férus d’aventure, l’emmènent aux quatre coins du globe : Tanzanie, Costa Rica, La Réunion, Seychelles… Toujours un carnet de notes et un appareil photo à la main. Son premier, il le reçoit à 7 ans. Il s’en sert pour documenter les animaux croisés lors de ces escapades, mais aussi pour photographier ceux de son île. À 15 ans, c’est la révélation : « J’ai su que c’était ça que je voulais faire. J’étais le plus vivant quand j’étais sur le terrain, à attendre une apparition. »

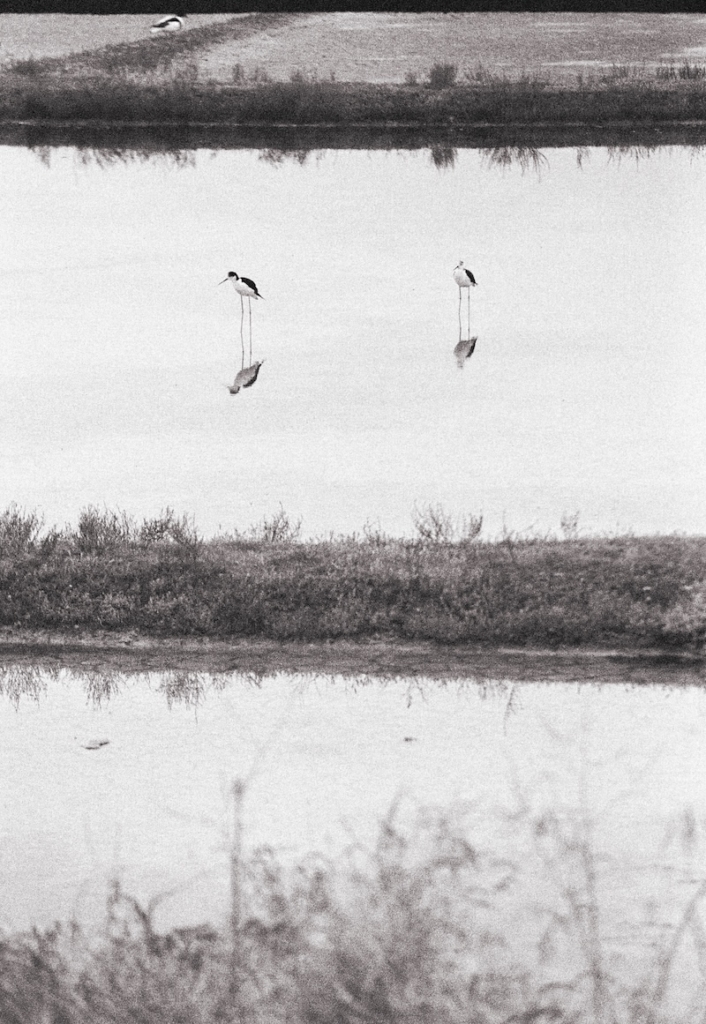

C’est à cette époque qu’il rencontre François Blanchard, ancien photoreporter de guerre reconverti en photographe d’oiseaux. Une figure décisive. François le prend sous son aile et l’initie aux secrets de la lumière rasante, à la patience infinie et aux joies du repérage. Ensemble, ils partent en quête du Harfang des neiges dans les marais, guettent les huppes fasciées ou les échasses blanches : « François m’a tout appris sur la photographie animalière », se souvient-il. Autre rencontre fondatrice : Dominique Chevillon, vice-président de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO). Il lui transmet les clefs de lecture des écosystèmes et la rigueur scientifique. Rapidement, Mathieu s’engage au sein de Ré Nature Environnement, où il devient administrateur, le plus jeune du conseil.

Mais avant cela, il se forme. Trois ans à l’école de Condé à Paris pour apprendre la technique photo, la lumière, la retouche. Puis deux années à l’IFFCAM, l’école de cinéma animalier de Ménigoute : « Cinéma et photo sont complémentaires. L’un saisit l’instant, l’autre raconte une histoire. » Là, il réalise ses premiers films sur les oiseaux de l’île et d’autres régions françaises. Ce goût de la transmission est d’ailleurs au cœur de sa démarche. Photographier, filmer, c’est documenter la vie sauvage, mais aussi la rendre accessible, touchante, parfois urgente. Sa démarche atteint aujourd’hui une forme de maturité avec Regards d’extinction, un projet d’ampleur : 300 portraits d’animaux menacés, réalisés toujours en face à face, les yeux dans les yeux : « L’idée, c’est de regarder en face ceux que l’on est en train de perdre. De créer un lien. »

Mais si ses images voyagent, son ancrage, lui, est profondément rétais. À travers son objectif, il redonne à voir l’île autrement. Il nous parle du Grand Vasais, à Saint-Clément-des-Baleines, au soleil couchant, lorsque les oiseaux forment des ombres chinoises sur l’eau cuivrée, des bernaches cravants qui sifflent à l’aube, de la fragilité des habitats, de l’importance de respecter les cycles, de ne pas déranger les oiseaux en nidification. « L’île est un paradis pour les oiseaux. Mais elle est fragile. Plus on apprend à observer, plus on comprend. » Son approche est à la fois poétique, scientifique et militante : « Il faut réconcilier les gens avec la nature. Pas avec des grands discours, mais avec des émotions. »

Et lorsque nous terminons notre balade au Goisil, le hibou moyen-duc vient, en silence, se poser à quelques mètres de nous. Mathieu sourit. Il ne bouge pas. Il savoure l’instant. Car son regard, avant d’être celui d’un photographe, est celui d’un passionné, d’un amoureux du vivant.

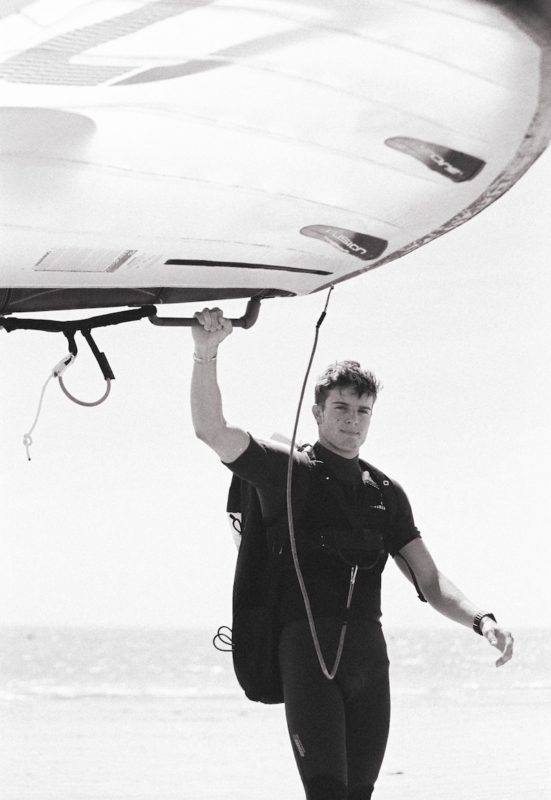

Pierre, porté par le vent à La Couarde-sur-Mer

Il y a des rencontres qui ne ressemblent à aucune autre. Parce qu’au-delà du talent ou du palmarès, c’est une énergie qui vous saisit. Une maturité tranquille, une parole réfléchie, une passion qui coule de source. À 18 ans, Pierre Schmitz est un champion de wing foil, discipline reine des sports nautiques nouvelle génération. Mais c’est bien plus qu’un athlète précoce. C’est un jeune homme viscéralement attaché à son territoire, à son île de Ré, à sa plage de La Couarde, où tout a commencé, et où — à l’en croire — tout continuera.

« Je suis né ici, j’ai grandi ici, je ne me vois pas vivre ailleurs. Cette île, c’est chez moi. » Il dit cela avec calme, presque comme une évidence. Et pourtant, ce qu’il a déjà accompli en si peu de temps force le respect. Championnat de France remporté haut la main en 2024 à Leucate, entrée remarquée au Pôle France, performances en juniors au niveau européen et mondial — et maintenant, le grand saut en seniors. Pierre a de l’or dans les jambes… mais la tête bien sur les épaules. Une détermination paisible, forgée par une enfance libre, passée entre les embruns et le sable.

Fils de commerçants, il grandit à La Couarde, entre le camping familial et les plages de La Pergola, du Peu Ragot ou des Prises. Quand ses parents travaillent, ce sont ses grands-parents qui prennent le relais, l’emmenant chaque jour au bord de l’eau. Il y forge ses premiers souvenirs, ses premières sensations, et surtout sa capacité d’observation : « J’aimais déjà le vent. J’aimais les mouvements de l’eau, le bruit, l’attente », se souvient-il. À l’époque, il pratique aussi le basket, mais un ami de la famille va tout changer : Antoine Albeau. Le multiple champion du monde de windsurf, véritable légende vivante, devient très vite son modèle, son mentor, son inspiration : « Antoine, c’est plus qu’un exemple, c’est un déclencheur. C’est lui qui m’a mis sur une planche, c’est lui qui m’a dit un jour : « viens voir ça, c’est l’avenir », c’était une wing. »

La suite, Pierre la raconte en souriant : « Je suis monté dessus, j’ai dérivé jusqu’à la Pergola, j’étais paumé, il est venu me chercher avec son tracteur. » Mais très vite, l’obsession s’installe. La sensation de liberté qu’offre le foil, le jeu avec le vent, l’exigence technique, la puissance physique : tout lui parle. Et puis, il y a la compétition, une forme d’adrénaline qu’il aime plus que tout : « Depuis que je suis gamin, j’ai besoin d’un objectif. De gagner, de me dépasser. C’est mon père qui m’a transmis ça. Je suis un compétiteur, c’est certain », raconte le jeune homme.

Au club nautique de La Couarde, puis au Goisil, il apprend, progresse, enchaîne les courses. Département, région, puis France, Europe, Monde… Il gravit les marches avec méthode et humilité. « C’est un choix de vie, il faut être prêt à sacrifier certaines choses. » Soutenu sans faille par sa famille, encouragé par toute la communauté rétaise, Pierre sait la chance qu’il a. Et il la chérit. « Sur l’île, on est solidaires, on est entre Rétais. Ce soutien-là, c’est du carburant », dit-il.

Mais quand on lui demande ses rêves, Pierre ne parle ni de sponsor, ni de voyages autour du monde. Il parle de Ré. De ses vignes. De ses pistes cyclables. Du vent d’ouest et des marées. « Mon vrai objectif, c’est de rester ici. Reprendre un jour le camping de mes parents. Continuer à naviguer sur les spots que je connais par cœur. » Car l’île de Ré est un terrain de jeu unique. Entre les vagues du Bois-Plage, les thermiques de La Couarde, les eaux calmes du Goisil ou les recoins cachés de Rivedoux, Pierre en connaît chaque recoin. « On peut tout faire ici : freestyle, vague, vitesse. Il n’y a presque jamais un jour sans eau. On s’adapte aux conditions, on apprend à lire le ciel, le courant. C’est magique. Et ça m’inspire tous les jours. »

Cet après-midi là, il nous propose une démonstration. Planche sous le bras, wing gonflée dans les mains, il s’élance depuis la plage de La Couarde, glisse, prend de la vitesse, décolle. Dans un souffle, il s’élève au-dessus de l’eau. Il virevolte, dessine des courbes aériennes, frôle la surface sans jamais la toucher. Le bruit du vent, le silence sous ses pieds. On dirait un oiseau. Ou plutôt un gamin de l’île, qui n’a jamais cessé de voler.

Cette vadrouille s’achève ici, mais l’histoire, elle, continue. Et comme tout bon livre, elle laisse dans son sillage une impression tenace : celle d’avoir effleuré quelque chose de vrai. Un peu de cette vie d’île, de son rythme, de son âme. On emporte ces instants avec soi, bien au chaud, en attendant la suite. Car déjà, on a hâte d’y revenir.

Où manger ?

- Beach Bar : à Le Bois-Plage-en-Ré, une adresse conviviale et décontractée à deux pas de la plage où se retrouvent locaux, vacanciers et familles. On y savoure une cuisine simple, fraîche et généreuse, à base de produits de qualité à prix justes.

- Le QG de la mer : à Saint-Martin-de-Ré, une cabane ostréicole rénovée, face à l’océan, pour savourer huîtres et fruits de mer signés Didier Fournier. Une halte iodée et conviviale sur la piste cyclable entre La Couarde et Saint-Martin, avec une terrasse abritée.

- Les Q Salés : à Le Bois-Plage-en-Ré, un resto-bistro chaleureux proposant une cuisine de saison à base de produits du marché. Pause café ou déjeuner en terrasse, l’adresse idéale pour un moment simple et convivial.

- L’Océan : à Le Bois-Plage-en-Ré, un bistrot chic et paisible proposant une cuisine raffinée, entre plats du jour et inspirations du chef.

Où dormir ?

- La Villa Hôtel : à Le Bois-Plage-en-Ré, un hôtel inspiré des maisons traditionnelles rétaises, au cœur d’une nature préservée et à 600 m de l’océan.

Comment venir ?

- En train/bus : Arrivée en TGV Atlantique à la gare de La Rochelle, avec des liaisons quotidiennes depuis Nantes, Bordeaux ou Paris‑Montparnasse. De là, prendre le bus ligne 150 La Rochelle – Île de Ré, desservant les dix communes de l’île (compter environ 30 min jusqu’à Rivedoux‑Plage, et 2 h jusqu’aux Portes‑en‑Ré). Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site SNCF Connect et/ou l’application Ticket Modalis.

- À vélo : L’île de Ré est accessible gratuitement à pied ou à vélo via le pont depuis La Rochelle : la voie de gauche est réservée aux piétons, celle de droite aux cyclistes. Plusieurs itinéraires cyclables mènent jusqu’à l’île, comme la Vélodyssée depuis Roscoff ou Hendaye, ou la Vélo Francette depuis Niort. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site France Vélo Tourisme.

- En voiture : L’accès à l’île de Ré en voiture se fait via le pont, soumis à une écotaxe dont le tarif varie selon la saison et le type de véhicule. Pour planifier vos itinéraires, rendez-vous sur ViaMichelin ou Mappy.