Sur le territoire de Guingamp – Baie de Paimpol, on a le pied aussi bien marin que terrien, et surtout, le cœur grand ouvert. Côté mer, il y a cet air iodé qui flotte sur le port de Paimpol, la pêche du jour que l’on remonte à Loguivy, les parcs à huîtres qui se dévoilent au rythme des marées. Côté terre, d’autres merveilles nous attendent : un beurre baratté à l’ancienne, des fermes où l’on élève, transforme, mijote avec soin. Bienvenue à Guingamp – Baie de Paimpol, un territoire généreux et savoureux que ses habitants croquent à pleines dents, et nous avec eux.

On arrive à Paimpol par la côte, au soleil couchant. La route ondule jusqu’à la pointe de Bilfot, et soudain, le panorama s’ouvre. Face à nous, l’immensité de la mer, et au loin, le phare de l’Ost-Pic qui veille sur l’horizon. On en prend plein les yeux, et déjà, ça raconte : la vie maritime, les départs vers l’Islande, et les retours incertains. Une mémoire encore vive dans le quotidien des gens d’ici.

Plus tard, c’est dans les terres que l’on s’enfoncera. Là aussi, d’autres voix se font entendre. Celles d’agriculteurs chaleureux, passionnés, qui ouvrent leurs portes et leurs cœurs. Chez eux, on goûtera le Gwell, une spécialité locale, mais aussi le beurre, le vrai, celui qui a du goût, et une histoire à raconter. Au fil des échanges, on comprend qu’ici, à Guingamp – Baie de Paimpol, on parle avec les mains, avec le cœur, et surtout… avec l’assiette.

→ Jour 1 – Côté mer

L’huître de Paimpol, une mise en bouche iodée

Difficile de rêver meilleure entrée en matière pour notre première journée sur le littoral paimpolais. À peine arrivés, déjà les bottes dans les parcs, les papilles salivantes et le regard accroché à la ligne d’horizon. Car ici, à la pointe de Kerarzic, c’est la mer qui mène la danse, et ceux qui la suivent ont le pas sûr, le verbe sincère et les mains marquées par les marées. Comme André Arin.

« Il y a 11 mètres de marnage ici. La mer se retire loin, mais elle revient vite. Il faut être précis et rapide à la fois », prévient André qui connaît le rythme sur le bout des doigts. Fils et petit-fils d’ostréiculteur, il a repris le flambeau avec sa sœur Cécile. Ensemble, ils forment la troisième génération à faire vivre cette exploitation familiale fondée en 1947 par leur grand-père, marin de métier, qui avait flairé là un endroit propice, entre terre et mer.

Pour André, les parcs ont d’abord été un terrain de jeux, un monde à part où l’on apprenait à lire les marées avant de savoir lire l’heure. Il se souvient des vacances passées à enfiler les bottes, à accompagner son père dans les parcs, à observer les gestes répétés avec une précision presque chorégraphique : « Il n’y avait pas de mystère, on apprenait en regardant. Mon père me disait « tu n’as rien à faire ? Viens donc nous filer un coup de main ! » », raconte-t-il. Ce sont ces souvenirs qui ont creusé l’attachement profond à ce métier, à cette mer, et à cette côte bretonne.

Aujourd’hui, les parcs s’étendent en éventail autour de la baie, des huîtres de Kerarzic jusqu’à celles de Saint-Riom, sans oublier les huîtres de Bréhat, sur des terrains aussi différents que complémentaires : « On travaille à la fois sur sol dur et sur sol vaseux. Ce sont des terroirs marins très marqués, qui donnent à nos huîtres une typicité, un goût bien à elles. » Et ce goût, André en parle comme d’un vin qu’on aurait élevé patiemment : iodé et délicatement croquant. Une signature paimpolaise.

Derrière cette simplicité apparente, il y a des années de travail. Tout commence par le captage du naissain (en Charentes, là où les eaux sont plus chaudes), puis les jeunes huîtres sont mises en poches sur des tables, exposées au va-et-vient des marées. Régulièrement retournées, brassées, triées, elles grandissent lentement, au rythme de la mer. « C’est un élevage de patience. Il faut trois ans pour faire une huître », rappelle André. Leurs parcs sont répartis de façon stratégique selon les stades de croissance : certains offrent plus d’abri, d’autres une alimentation plus riche : « L’idéal, c’est une huître bien remplie, avec une jolie coquille, mais surtout une chair généreuse et un goût équilibré. » Rien n’est laissé au hasard, et André le dit avec fierté : ici, tout est fait maison, à taille humaine, dans le respect de la nature et des gens.

À la Ferme Marine Paimpolaise, le cadre de dégustation est à la hauteur : les pieds dans le sable, la mer en face, Bréhat à portée de regard. On goûte les huîtres fraîches servies avec un filet de citron ou nature, et le silence qui suit chaque bouchée dit tout. « Notre produit, c’est la mer, le vent, le sol. On ne peut pas tricher. », résume André. Pas besoin, car la sincérité est là chez les Arin. Et dès ce premier matin, alors que le soleil s’élève doucement sur la baie, leur histoire est un parfait avant-goût d’une vadrouille qui s’annonce résolument gourmande.

- Ferme marine paimpolaise – Maison Arin, 10 Rue Hent Don Kerarzic, 22500 Paimpol

Le homard bleu de Loguivy, de la mer à l’assiette

À Paimpol, la mer est omniprésente : dans les récits des anciens, dans l’architecture de la ville… Et surtout dans les assiettes. Durant près d’un siècle, de 1852 à 1935, le port a vécu au rythme des campagnes morutières vers l’Islande. Chaque printemps, les goélettes levaient l’ancre pour six à huit mois en mer, cap au nord. Direction les eaux froides d’Islande, où l’on pêchait la morue à la ligne, depuis le plat-bord du bateau, dans des conditions rudes, parfois mortelles. « À terre, les femmes attendaient inquiètes, le regard tourné vers le large depuis la Croix des Veuves à Ploubazlanec, espérant le retour de leur marin », raconte Sébastien Monnier, guide touristique à l’Office de Tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol.

Cette pêche mythique, romancée par Pierre Loti dans Pêcheur d’Islande, est une aventure humaine, économique et maritime qui a transformé Paimpol : nouveaux bassins à flots, construction de l’église, essor du quartier de la gare… Tout s’est bâti sur cette activité florissante, même si le prix à payer fut lourd. Près de 2 000 hommes et 120 navires ont été perdus en mer durant cette période. Aujourd’hui encore, les familles paimpolaises en portent l’héritage.

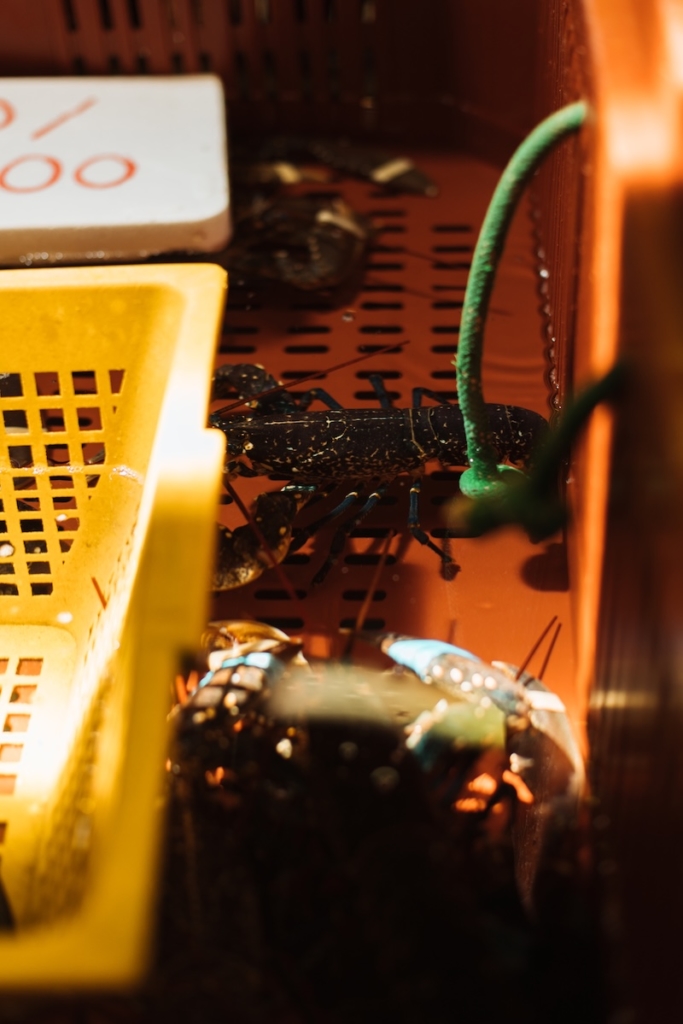

De cette époque, subsiste encore l’âme maritime du port de Loguivy-de-la-Mer à quelques kilomètres de là. Ici, pas de goélette, mais des bateaux de pêche qui partent à la journée, avec des marins que l’on croise tous les matins sur le quai. Dans leurs filets et casiers : araignées, tourteaux, langoustes et… Le homard bleu de Loguivy. « Il se mérite ! », nous glisse rapidement un pêcheur. Un joyau local, pêché au casier de juin à décembre, dans les eaux fraîches et rocheuses du Trieux.

On retrouve l’animal vivant et frétillant quelques virages plus loin, dans les bassins de Viviers Dauphin à Ploubazlanec. L’entreprise familiale, installée sur la cale à deux pas de l’eau, perpétue un savoir-faire précieux en matière de coquillages et crustacés. « Le voici ! », sourit Léna, employée du vivier, en soulevant un homard tiré d’un bassin. Le homard bleu de Loguivy se distingue d’abord par sa couleur : une carapace d’un bleu profond, presque électrique. Surnommé le « homard breton », il est aussi réputé pour sa rareté et pour sa chair au goût plus délicat que son cousin « canadien ». Ici, fraîcheur garantie et circuits courts en ligne directe avec la mer : le savoir-faire des Dauphins fait référence dans toute la Bretagne, et permet de savourer toute la richesse de la baie.

- Viviers Dauphin, 5 Rue du Port Pors Éven, 22620 Ploubazlanec

Ce goût de la baie, on le croise aussi dans les rues de Paimpol, chaque mardi matin. Le centre-ville s’anime comme une halle à ciel ouvert, vivante, colorée, vibrante de voix et de rencontres. Rue Saint-Vincent, place des Halles ou de la Vieille Tour, les étals débordent de légumes bio, de confitures maison, de produits du coin. On y vient autant pour remplir son panier que pour prendre des nouvelles. Devant les bancs de poissons, la foule se presse. Sur la glace, brillent bars de ligne, araignées, huîtres… et bien sûr, le homard de Loguivy. Une poissonnière, pilier du marché depuis trente ans, nous lance en riant : « Ici, c’est le plus beau marché de France ! » À côté, une ostréicultrice propose des huîtres de Paimpol ouvertes à la minute : « Goûtez-moi ça sans citron, vous verrez. C’est la baie dans la bouche », dit-elle à un client. Les habitués le savent : c’est là qu’on vient flairer la marée et les bonnes affaires.

Quelques pas suffisent à rejoindre le quai Morand et le restaurant L’Islandais. Le nom sonne comme un trait d’union entre le passé et le présent. Un hommage assumé à la grande époque des goélettes, et pour cause : ici, tout est affaire de mémoire familiale. Jean-Marc Conan, le gérant, perpétue une tradition qui remonte aux biscuits de mer fabriqués par son arrière-grand-père, surnommé Conan-Biscuit, destinés aux pêcheurs d’Islande : « On les cuisait à la ferme et on les livrait ici en calèche. C’est toute une histoire de famille… », raconte-t-il avec émotion. Aujourd’hui, c’est une autre forme de tradition qui s’écrit dans les assiettes, mais toujours avec la mer comme fil rouge. Le chef Damien Laplanche, notamment passé par les cuisines des Troisgros, y concocte une carte simple, élégante, fraîche et 100 % locale. « On travaille avec ce que la mer nous donne, au jour le jour. Le homard breton, on le cuisine à la demande, grillé, flambé, au beurre… au goût du client », explique-t-il, tout en s’activant derrière les fourneaux. Ici, le lien entre la mer et la table est direct, sincère. Rien de spectaculaire, mais tout avec justesse.

Dans la salle bateau, où une coque retournée crée une atmosphère marine originale, on savoure le homard, les légumes des fermes voisines, les desserts maison. On trinque à la Bretagne et au goût des bonnes choses. En repartant, on se dit que Paimpol est alors bien plus qu’une ville portuaire : c’est un terroir de mer, de transmission et de cuisine vivante.

- L’Islandais, 19 Quai Morand, 22500 Paimpol

→ Jour 2 – Côté terre

Le Gwell, au bon goût du bocage breton

Après les embruns de la baie de Paimpol, c’est un autre visage du territoire qui se dévoile à nous. : celui des prairies verdoyantes et des chemins qui serpentent entre lande et bocage. C’est dans cet environnement, entre l’estuaire du Trieux et la forêt de Penhoat-Lancerf, que la Ferme de Kerbiguet a vu le jour en 2020. Un projet porteur de sens incarné par un homme passionné : Loïc Gosselin.

Chez Loïc, la nature n’est pas un décor. Elle est la trame de fond, le socle de toute une philosophie de vie : « Je suis né en pleine nature, campagnard pur et dur », lance-t-il avec un sourire tranquille. Dans le Cotentin, où il a grandi, il garde le souvenir des vacances passées à la ferme chez ses grands-parents éleveurs, du bruit des bidons de lait le matin, des vaches qui traversaient la route et des odeurs de foin coupé, « C’était ça, la ruralité ». Le paysan est resté fidèle à cette mémoire rurale, tout en traçant un sillon bien à lui.

Son parcours l’a d’abord mené vers l’environnement. Après un BTS en Gestion et Protection de la Nature, il devient garde du littoral à Plourivo. Huit années à arpenter les landes, restaurer les milieux naturels, monter des projets pour la biodiversité. « J’ai pris un pied fou ! Et beaucoup de liberté. » C’est là, au contact de ces paysages, qu’émerge son désir d’agriculture autrement, en lien direct avec le territoire.

Alors quand l’opportunité de reprendre une ferme, à quelques pas des terres qu’il a autrefois gérées pour le Conservatoire du Littoral, se présente, il la saisit. Et ce n’est certainement pas un hasard : son projet agricole s’inscrit pleinement dans cette continuité écologique. Sa ferme devient un corridor entre deux sites naturels majeurs. Une convention lui permet aujourd’hui de faire pâturer ses vaches sur plus de 30 hectares de landes et prairies naturelles, avec vue imprenable sur le Trieux : « Le but, c’était aussi de contribuer à la gestion de ces espaces ouverts. L’élevage peut être un levier formidable pour la biodiversité, à condition de bien le penser. »

Et pour cela, Loïc a fait un choix fort : la Bretonne Pie Noire. Une petite vache rustique, résistante, locale. « Elle coche toutes les cases. Elle est adaptée au climat du Goëlo, demande peu de soins, et surtout, elle fait un lait incroyable. » C’est ce lait riche, légèrement sucré, qu’il transforme chaque jour, à la main, en fromages, crèmes, faisselles, et en un produit singulier, presque oublié, qu’il remet à l’honneur : le Gwell.

Le Gwell, c’est toute une histoire bretonne à lui tout seul. Ce gros-lait traditionnel, issu du lait entier de vaches Bretonnes Pie Noir et d’un ferment indigène, tient à la fois du yaourt et du fromage blanc : « Comment le décrire sans utiliser les gros mots ? On va dire qu’on est entre le yaourt et le fromage blanc. Les anciens l’appelaient le yaourt à mamie. Certains en mettaient sur leurs galettes, d’autres dans leurs pommes de terre », décrit Loïc en nous tendant une cuillère. En bouche, il révèle un goût lacté, légèrement acidulé, velouté mais vivant. Le genre de goût qui raconte effectivement une histoire. « C’est un produit passe-partout, plein de caractère », renchérit Loïc. Longtemps relégué aux souvenirs de cuisine familiale, le Gwell fait aujourd’hui son retour en grâce. Des chefs étoilés s’y intéressent, et un collectif de producteurs milite désormais pour obtenir une Appellation d’Origine Protégée (AOP).

Mais Loïc ne s’arrête pas là. Il croit à l’agriculture de lien, de proximité, de transmission. Alors chaque vendredi, il participe au marché paysan qu’il a contribué à monter à la ferme. Une dizaine de producteurs du coin y proposent leurs produits : farine, pain, œufs, légumes, viande de plein air… « Ce marché, c’est plus qu’un lieu de vente. C’est un lieu d’échange. On discute, on explique nos choix, on fait vivre le territoire », explique Loïc. Un circuit court assumé, ancré, cohérent : « Je vends 95 % de ma production, à quelques kilomètres à la ronde. Les clients savent d’où vient le lait, ils voient les vaches. Ça crée de la confiance, et ça donne du sens », ajoute-t-il.

En soirée, on le suit faire ses foins dans les prairies proches du Trieux. La lumière rase les collines, le calme est presque total : « C’est là que je me sens bien. Voir les bêtes brouter paisiblement, dans ce décor… » Il laisse la phrase en suspens, puis sourit : « Elles ont leur petit caractère, mes Bretonnes… Mais je les aime. Comme j’aime ce territoire. Et pourtant, je suis normand !« , conclut-il.

- Ferme de Kerbiguet, un Gwell à retrouver tous les mardis matin sur le marché de Paimpol ou bien à l’épicerie Vivres (4 Rue des Huit Patriotes, 22500 Paimpol)

Le beurre Couleur Froment, de l’or en baratte

La Bretagne ne plaisante pas avec le beurre, question de fierté ! Alors, quand Stéphane Terlet, paysan-beurrier installé à Maël-Pestivien, au sud de Guingamp, façonne à la main un beurre d’une couleur jaune à faire pâlir un champ de boutons d’or, c’est toute une région qui se tient droite. Car ce beurre-là ne se contente pas d’être bon : il honore la terre, les vaches, les gestes anciens. Et ceux qui l’ont goûté, souvent sur une simple tranche de pain — comme on goûte un grand vin dans un verre à pied — ne l’oublient pas. Le chef étoilé Nicolas Adam l’affirme sans détour : « Avec ce produit, nous avons sûrement le meilleur beurre du monde. » On voulait voir cela de nos propres yeux.

Chez Stéphane, tout commence avec une vache. Ou plutôt, avec un souvenir. L’enfance bucolique passée lui aussi chez ses grands-parents, dans une ferme sans électricité, sans confort, mais remplie de vie : les poules dans la cour, les cochons dans la soue, le beurre qu’on fabrique à la main, à l’ancienne. « Mes deux grands-mères trayaient à la main. J’étais tout petit, mais je me souviens des coups de pied au cul, des sabots, du cidre… et du goût du beurre frais », raconte-t-il en souriant. Plus tard, ses parents, soucieux de lui ouvrir d’autres horizons, feront tout pour qu’il ne devienne pas paysan. Il sera boucher, même chef boucher dans une Biocoop. Mais l’appel de la terre est plus fort que les injonctions parentales. Le jour où tout bascule, il a déjà acheté une vieille maison entourée de friches : « J’avais quelques terres, et des parcelles à côté se libéraient… J’ai dit banco. »

Et c’est là que la Froment du Léon entre en scène. Une vache bretonne, rustique, presque oubliée, mais au lait d’exception. « J’ai eu le coup de foudre en 2003 au salon du Menez-Meur. Sa robe dorée, ses yeux, sa douceur… Tout m’a plu. » Le coup de cœur devient engagement. Stéphane milite pour cette race locale, la seule à fixer naturellement le bêta-carotène de l’herbe, ce qui donne au beurre cette teinte jaune-orangé unique. « On ne sait toujours pas pourquoi elle le fixe, c’est un mystère, mais quel cadeau. » Dès lors, le nom de la ferme s’impose à lui comme une évidence : Couleur Froment. Un nom poétique, presque manifeste, pour un projet artisanal et sensible.

Chez lui, le système est pensé dans ses moindres détails pour respecter les animaux, la terre et le goût. Seize vaches, pas plus. Des vêlages regroupés au printemps, pour que le lait arrive quand l’herbe est à son meilleur. « Moins d’animaux, plus de qualité. Tout passe par là : l’hygiène, les vieilles prairies, le bien-être. Je veux faire les choses bien, pas vite », affirme-t-il. La traite se fait à l’ancienne, dans une salle entravée, attenante à la fromagerie. Pendant qu’il trait, il écrème. La crème repose deux à trois jours, le temps d’atteindre le bon pH. Puis elle est barattée à froid, dans une baratte en bois, moulée à la main dans des moules traditionnels. « On est les seuls à faire encore ça en Bretagne, que je sache. » Et quel résultat ! Un beurre cru, intensément aromatique, dont le goût évolue avec les saisons. Au printemps, il est fleuri, presque herbacé, avec des notes de noisette. À l’automne, plus dense, plus profond. Stéphane produit du doux, du demi-sel, du fleur de sel, mais aussi un peu de crème et du lait ribot, « un produit d’exception, oublié, mais qui devrait être sur toutes les tables. »

Le paysan-beurrier a ce regard tranquille, presque timide, de ceux qui doutent en travaillant bien : « Je mets le curseur de la qualité très haut. Je suis jamais satisfait. Mais je sais que je suis à ma place. » Il faut le voir parler à ses vaches, caresser leur flanc, s’émerveiller d’un détail. « J’adore les animaux. Je ne pouvais pas faire autre chose. » Ses clients, eux, sont fidèles : les chefs comme Nolwenn Corre ou Alain Ducasse, mais aussi les gens du coin, ceux qui viennent chercher leur motte au marché. Car ce beurre-là n’est pas réservé aux grandes tables. Il est né pour les petites aussi, pour les tartines du matin, les galettes du soir, les souvenirs d’enfance. Il se mange lentement, en fermant les yeux. « Lui seul, c’est de la gastronomie », dit Stéphane. Et il a raison.

- Le beurre Couleur Froment, un beurre à retrouver tous les mardis matin sur le marché de Paimpol

Nous quittons le territoire de Guingamp – Baie de Paimpol la tête chargée de souvenirs et l’appétit comblé, avec la sensation d’avoir découvert bien plus qu’une simple adresse. Car il y a, dans ce coin de Bretagne, un goût de vrai qui donne envie de rester. Pour les paysages, bien sûr. Pour les produits, aussi. Mais surtout, pour les gens. Ceux qui parlent avec le cœur et croquent la vie à pleines dents.

Où manger ?

- Crêperie L’Ost-Pic : à Plouézec, une crêperie qui sent bon la Bretagne, où les produits locaux sont travaillés avec soin dans une atmosphère conviviale et gourmande.

- Moulerie Le Mée : à Ploubazlanec, dans une ambiance de cabane de pêcheur, on savoure des moules-frites copieuses et ultra-fraîches, issues directement de la production familiale. Rapport qualité-prix imbattable.

- Crêperie de l’Abbaye : à Paimpol, face à la splendide abbaye de Beauport et ses jardins, cette crêperie régale avec des assiettes copieuses et des ingrédients de qualité, le tout dans une ambiance chaleureuse.

Où dormir ?

- Les petites maisons Arin : à Paimpol, sur la pointe de Kerarzic, trois anciennes maisons de pêcheurs rénovées en gîtes raffinés pour une parenthèse au rythme des marées, avec terrasses privatives et vue imprenable sur la baie de Paimpol.

Comment venir ?

- En train : Guingamp est accessible en 2h30 depuis Paris grâce au TGV. Le réseau TER BreizhGo permet ensuite de rejoindre Paimpol en 45 min depuis Guingamp. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site SNCF Connect et/ou BreizhGo.

- À vélo : Guingamp – Baie de Paimpol se rejoint aisément à vélo grâce à l’EV4 La Vélomaritime, qui longe toute la côte nord. En approchant de Paimpol, les voies cyclables mènent au port et à la vieille ville, tandis que du côté de Guingamp, des routes aménagées permettent de rejoindre le centre-ville. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site France Vélo Tourisme.

- En voiture : Guingamp – Baie de Paimpol est facilement accessible grâce au réseau de voies rapides gratuites. Comptez environ 2 h30 depuis Nantes, 1h30 depuis Rennes ou Brest, et 5 h depuis Paris. Pour planifier vos itinéraires, rendez-vous sur ViaMichelin ou Mappy.