Il est des lieux où la nature dialogue avec l’histoire. Le Grand Site Falaises d’Étretat – Côte d’Albâtre est de ceux-là. Sur ces rivages façonnés par les vents et les marées, les habitants se mêlent aux vertigineuses falaises, offrant à qui s’y aventure une expérience particulièrement attachante. Ici, les noms d’Étretat, de Fécamp, ou encore de Saint-Jouin-Bruneval résonnent comme des invitations à explorer un territoire qui ne se contemple pas seulement : il se ressent, il se vit.

En arrivant sur place, nous avons été saisis par les falaises crayeuses qui s’étendent le long des 11 communes littorales du Grand Site Falaises d’Étretat – Côte d’Albâtre et plus encore. Une météo typique de la Normandie, entre averses et éclaircies, nous accompagne, projetant des lumières mouvantes sur les falaises. Cette lumière, qui inspirera les peintres impressionnistes, révèle un paysage aux multiples facettes.

Portés par cette découverte visuelle, nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux qui façonnent, à leur manière, la vie de ce territoire. Des habitants, fiers et profondément attachés à leurs falaises, nous ont accueillis avec un mélange de simplicité et de passion. Qu’ils soient pêcheurs, guides, peintres, agriculteurs ou randonneurs, tous entretiennent un lien précieux et viscéral avec ce paysage.

→ Jour 1 – De Fécamp à Yport

Au rythme de la mer à Fécamp

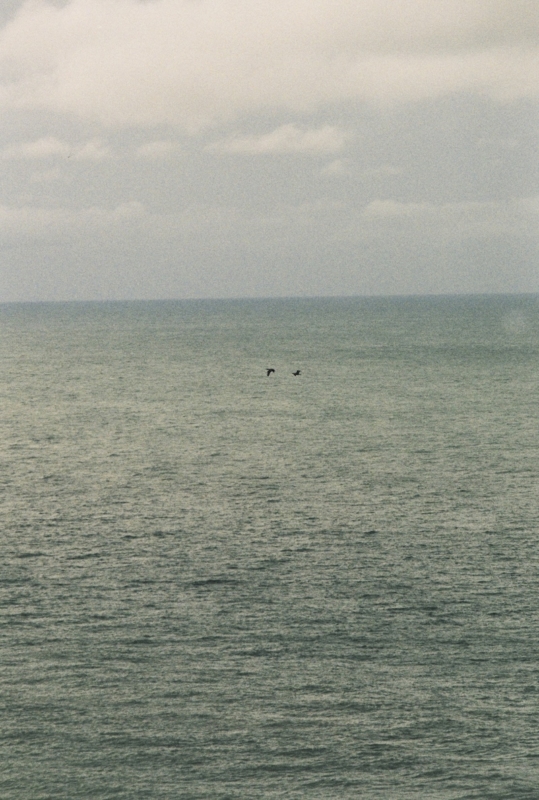

Sur la côte d’Albâtre, au creux de la vallée de la Valmont, Fécamp s’ouvre largement sur la mer. De part et d’autre de la ville, les falaises de craie blanches, aussi majestueuses que vulnérables, semblent s’élever comme de puissants remparts. Depuis le sommet du Cap Fagnet, situé à 110 mètres au-dessus du niveau de la mer – le point le plus haut de la Côte d’Albâtre, nous précisera la guide Anne Tranchard – le regard s’évade vers l’infini. En contrebas, la ville s’anime autour de son port, vibrant au rythme des vagues et du vent.

Et quel port ! Fécamp fut pendant des siècles le bastion de la pêche à la morue, si bien qu’on la surnommait « capitale des Terre-Neuvas ». Ces campagnes périlleuses vers les eaux glacées de Terre-Neuve ont façonné l’âme de la ville et marqué durablement ses habitants. Daniel Savoye, ancien Terre-Neuvas et président de l’Association des Terre-Neuvas, incarne encore aujourd’hui cette mémoire vivante : « C’était une vie de courage et de solidarité maritime. Chaque jour était un combat contre les éléments. », confie-t-il avec émotion. À 17 ans seulement, Daniel embarquait déjà pour affronter les tempêtes de l’Atlantique Nord. Des expéditions de plusieurs mois qui faisaient vivre des familles entières à Fécamp : « Il y a qu’une chose qui compte à bord des bateaux de pêche, c’est le poisson. Il fallait revenir à Fécamp avec le bateau plein parce que l’on était payé en fonction du tonnage. », raconte Daniel.

Les récits de ces aventuriers des mers continuent de résonner dans le Musée des Pêcheries ou encore à la Chapelle Notre-Dame du Salut, aussi appelée Chapelle des Marins, le lieu de pèlerinage des marins-pêcheurs de la ville : « Ils s’y rendaient pour prier, chercher protection et remercier pour leur retour avant et après les longues campagnes de pêche à Terre-Neuve. » Le chemin qu’ils empruntaient, surnommé « la sente aux matelots », les conduisait directement à la chapelle. Aujourd’hui, elle reste un symbole de la relation profonde entre les pêcheurs de Fécamp et la mer.

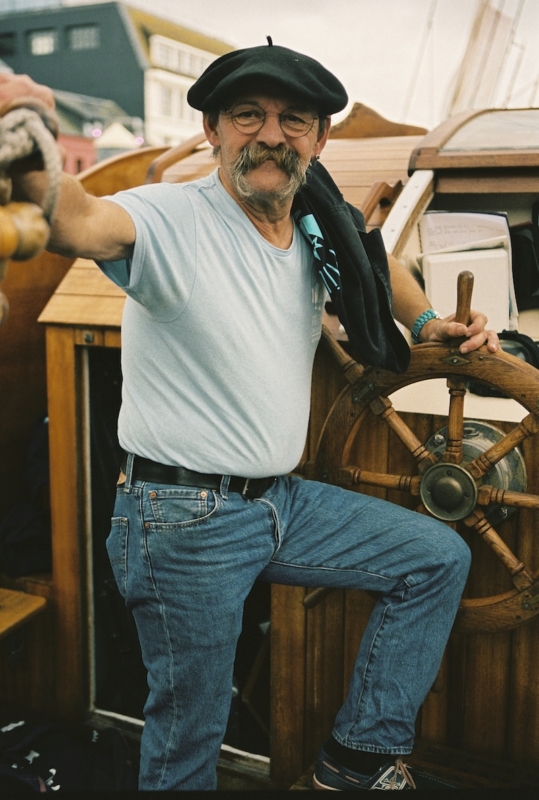

Si la pêche industrielle s’est éteinte en 1987 avec la fin des campagnes à Terre-Neuve, l’esprit maritime de Fécamp perdure grâce à des figures comme Astérix, un personnage haut en couleur et emblématique du port. Originaire de l’arrière-pays charentais, rien ne prédestinait ce marin à la moustache gauloise et au regard pétillant à la vie en mer. Pourtant, une rencontre fortuite avec l’océan a bouleversé sa trajectoire. « Je n’étais pas né pour être marin, mais la mer m’a choisi. », aime-t-il à rappeler. « J’ai reçu un coup de téléphone d’une personne qui cherchait un capitaine à Fécamp, je suis venu et je ne suis jamais reparti ! », ajoute-t-il.

Depuis près de trois décennies, il est le capitaine de deux voiliers emblématiques : le Mil Pat’ et la Tante Fine, des gréements des années 60 qu’il a contribué à restaurer. Ces bateaux sont devenus de véritables ambassadeurs de l’histoire maritime de Fécamp. À bord, Astérix partage avec ses passagers bien plus qu’une balade : une immersion dans la vie des marins d’autrefois, entre récits d’aventures et initiation aux manœuvres maritimes : « J’aime transmettre ce que j’ai appris, confie-t-il, la mer, c’est une école de patience et d’humilité, une façon de se reconnecter à l’essentiel. », ajoute le marin avec philosophie.

Non loin de là, aux abords du port de plaisance, impossible de ne pas s’arrêter chez Nounoute, figure incontournable de la gastronomie locale : « Je suis là depuis 40 ans. 15 ans de poissonnerie et 17 ans de restaurant. » Dans son établissement qui porte son nom, l’ancienne poissonnière et femme de pêcheur perpétue les saveurs d’une cuisine authentique et généreuse qui célèbre les produits de la mer : soles, maquereaux, cabillauds ou encore coquilles Saint-Jacques. Avec son sourire franc et son sens inné de l’accueil, Nounoute offre à ses convives bien plus qu’un repas : un moment de partage et de convivialité, où les saveurs marines se mêlent aux récits de la vie portuaire.

Au-delà de ses figures emblématiques, Fécamp se distingue par la richesse et la diversité de son patrimoine. L’abbatiale gothique de la Sainte-Trinité rappelle la splendeur des ducs de Normandie, tandis que le Palais Bénédictine abrite la seule distillerie au monde de la célèbre liqueur Bénédictine. Et que dire des boucanes en brique, vestiges d’une époque où le fumage du hareng faisait battre le cœur du port ? Autant de pépites que la guide Anne Tranchard invite à découvrir lors de balades gourmandes et insolites à vélo.

Une palette de couleurs à Yport

Avec leurs imposantes falaises et leurs jeux de lumière, les paysages de la Côte d’Albâtre ont longtemps inspiré les peintres impressionnistes. Sur les pas de Monet, Boudin ou encore Dubourg, nous empruntons le GR®21, un sentier de randonnée qui serpente le littoral pour atteindre la cité balnéaire d’Yport. Depuis Fécamp, le chemin nous mène à travers Saint-Léonard, puis Criquebeuf-en-Caux, au cœur d’un décor saisissant. L’écrin parfait pour rencontrer Sophie Justet, une artiste fécampoise dont les toiles traduisent avec délicatesse l’essence de ces paysages.

« Je suis née à Fécamp, et j’y vis encore. Petite-fille et arrière-petite-fille de capitaine de marine, j’ai toujours été fascinée par cette mer qui fait partie de mon quotidien, mais qui reste imprévisible et pleine de mystères. », témoigne Sophie. Attachée à sa Normandie natale, cette « fécampoise avant tout » peint inlassablement les paysages de sa région, qu’elle décrit comme « une source inépuisable de beauté et d’émotion ». Ce qu’elle recherche, c’est capturer la lumière, ce lien insaisissable entre le ciel et la mer : « Ici, chaque reflet, chaque ombre mouvante, c’est comme un secret que la nature nous murmure. », détaille-t-elle avec poésie.

Sur la plage d’Yport, face au Cap Fagnet, nous assistons à un cours de peinture animé par l’artiste. Sa voix douce et ses gestes précis guident chacun dans l’observation du paysage, mais aussi dans la recherche de ce qui nous touche, personnellement : « Ce que j’aime dans la peinture en plein air, c’est cette liberté totale, ce dialogue direct avec le monde qui nous entoure. Et surtout, j’aime communiquer cette passion, montrer aux gens qu’il y a toujours quelque chose de beau à voir, même par mauvais temps. », confie Sophie. Avec elle, chaque détail devient essentiel : la texture du ciel, le miroitement d’une vague, ou encore la brise légère caressant les herbes. Fidèle à l’esprit des impressionnistes, son approche ne se limite pas à reproduire ce qu’elle voit, mais cherche à révéler l’émotion qui s’en dégage : « Je ne fais que suivre tous ces artistes qui sont passés avant moi. Je n’ai rien inventé et surtout pas le fait de peindre en extérieur. », partage Sophie avec humilité. « J’ai la chance de pouvoir m’évader tous les jours et d’avoir un bureau qui ressemble à la terre entière. Ça, c’est un grand bonheur ! », conclut Sophie.

→ Jour 2 – D’Yport à Étretat

Aller bon train depuis Les Loges

Sur la Côte d’Albâtre, l’histoire du chemin de fer menant vers Étretat est celle d’une résurrection. Inaugurée en 1895, la ligne des Ifs à Étretat fut d’abord un sésame vers l’élégante station balnéaire, prisée des artistes. Pendant la Grande Guerre, elle transporta même des blessés vers un hôpital installé à Étretat. Pourtant, malgré son utilité indéniable pour relier Paris à la perle normande, la ligne sombra peu à peu dans l’oubli, à l’instar de tant d’autres embranchements ferroviaires. Fermée au trafic régulier en 1972, la voie aurait pu disparaître, mais elle a trouvé une seconde vie grâce à une initiative locale et à la passion indéfectible de Pascal Bazin, directeur du Train Touristique Étretat Pays de Caux.

« L’odeur du chemin de fer m’a imprégné quand j’étais petit […] Cela fait plus de 24 ans que je travaille sur cette exploitation de façon bénévole. », confie Pascal, un amoureux des trains pour qui redonner vie à cette ligne était une évidence. Aujourd’hui, les visiteurs sont invités à explorer la valleuse d’Étretat d’une manière inédite depuis la gare des Loges : en vélo-rail à l’aller, puis en « Micheline » au retour. Cette expérience ludique, sur 5,2 kilomètres, offre une plongée dans un patrimoine ferroviaire presque centenaire, tout en mettant en valeur les paysages du Grand Site Falaises d’Étretat – Côte d’Albâtre. « L’accès sur Étretat est compliqué. Nous sommes donc une alternative de mobilité pour gagner le village en toute tranquillité. », souligne Pascal. Et c’est un succès : près de 23 000 visiteurs ont déjà emprunté ce chemin de fer insolite, découvrant à 20 km/h la Côte d’Albâtre autrement.

Étretat au coeur

« Si je dois montrer la mer à un ami, ce sera Étretat. », écrivait Alphonse Karr en 1843, dans son roman Histoire de Romain d’Étretat. Ces mots prophétiques marquèrent l’essor du petit village de pêcheurs qui devint rapidement une station balnéaire prisée. L’arrivée du chemin de fer en 1890 ouvrit les portes de cet eldorado aux artistes et promeneurs en quête d’inspiration. Villas élégantes, casinos animés et bains de mer devinrent les symboles d’un village où l’âme marine demeurait pourtant intacte : « C’est un lieu où l’on sent l’esprit de la mer dans chaque recoin. », confie Jean-Pierre Thomas, dont la famille habite Étretat depuis près de quatre siècles. Profondément attaché à son village, il a écrit plusieurs ouvrages immortalisant les anecdotes et récits qui jalonnent la métamorphose d’Étretat.

Ici, les écrivains trouvaient matière à leurs récits, les peintres un théâtre de lumière. Maupassant, natif de la région, venait s’y ressourcer, tandis que Maurice Leblanc donnait à l’ »aiguille creuse », comme il aimait l’appeler, une place mythique dans les aventures d’Arsène Lupin. Claude Monet, fasciné par les falaises, les a immortalisées dans plus de 80 toiles : « Les artistes venaient chercher ici une inspiration qu’ils ne trouvaient nulle part ailleurs. Offenbach disait que lorsqu’il arrivait à Étretat, ses rhumatismes disparaissaient. », raconte Jean-Pierre.

Mais la magie d’Étretat ne réside pas seulement dans son paysage. Elle tient aussi à ses habitants, porteurs d’un héritage vivant. André-Pierre Terrier, ancien mousse du paquebot France, nous a donné rendez-vous sur le perré (front de mer) pour nous partager son énergie à défendre le parler cauchois, ce dialecte chantant du pays de Caux : « Le cauchois, c’est une manière de raconter la vie, un lien avec nos racines. Sur le Grand Site, tout le monde parlait cauchois ! », explique-t-il, le regard illuminé par la passion. Avec ses voyelles chantantes et ses expressions savoureuses, le cauchois suscite un regain d’intérêt grâce à des ateliers notamment animés par André-Pierre qui rassemblent passionnés et curieux, désireux de préserver et partager cet héritage normand. « Alors, ça va ti mon gars ? », comme dirait l’autre.

La Normandie rime aussi avec gastronomie. Sur les hauteurs du village, une ancienne villa de 1860, le Dormy House, offre une vue imprenable sur l’horizon. Transformé en hôtel en 1955, ce lieu mêle élégance et tranquillité : « Le Dormy House est un peu hors du temps parce que l’on se situe à mi-hauteur sur les falaises. Malgré l’euphorie d’Étretat, on se sent donc un peu seul au monde, ce qui rend l’expérience particulièrement agréable. » , raconte Jessica Duboc, qui en assure la promotion. À ses côtés, Dominique Diot, le chef cuisinier, sublime les produits du terroir : les poissons fraîchement pêchés, la viande de boeuf de race normande ou encore le plateau de fromages normands prennent ici une autre dimension. « J’essaie de travailler au maximum avec des produits locaux. Chaque assiette raconte une histoire, celle d’un terroir riche et généreux. », affirme-t-il avec conviction.

Si Étretat séduit tant, c’est aussi parce qu’elle impose le respect. Le Grand Site Falaises d’Étretat – Côte d’Albâtre est d’ailleurs investi dans la sensibilisation des visiteurs et habitants à la préservation de ce patrimoine naturel. Pour André-Pierre, cette responsabilité est un devoir : « Ces falaises sont notre mémoire collective. Prendre soin d’elles, c’est préserver notre identité et notre cadre de vie. »

→ Jour 3 – D’Étretat à Saint-Jouin-Bruneval

Une histoire de falaises

S’étirant sur 140 kilomètres entre Le Havre et Le Tréport, la Côte d’Albâtre est un chef-d’œuvre géologique façonné par des millions d’années. Ces falaises blanches doivent leur nom à la craie qui les compose, une roche sédimentaire issue de la squelettisation d’organismes marins microscopiques il y a environ 90 millions d’années. La craie, alternant avec des couches de silex plus sombres, forme aujourd’hui ces murs vertigineux, culminant souvent à une centaine de mètres. « Quand on prend conscience du temps qu’il a fallu pour former ce paysage, on bascule dans une logique de contemplation. », explique le guide naturaliste Cyriaque Lethuillier lors d’un échange sur la plage d’Étretat.

La formation de ces falaises est intimement liée aux cycles de l’eau et de l’érosion. Au fil des millénaires, les fleuves côtiers ont sculpté des vallées dans la craie, appelées valleuses, qui permettent aujourd’hui un accès direct à la mer. Une fois exposée à l’action de la marée, la craie est lentement rongée par l’eau salée, tandis que le silex, plus résistant, se détache pour former les galets caractéristiques des plages de cette côte. « Ces galets, polis par les vagues, jouent un rôle essentiel dans la défense du littoral, en absorbant l’énergie des vagues. », souligne Cyriaque.

Parmi les sites emblématiques de cette côte, Étretat illustre parfaitement le travail conjoint de la nature et du temps. Les arches monumentales et l’aiguille solitaire qui se dressent ici ne sont pas seulement le fruit de l’érosion marine : elles trouvent leur origine dans une ancienne rivière côtière qui a creusé la roche bien avant que la mer ne prenne le relais. Aujourd’hui, ces formations iconiques attirent des visiteurs du monde entier, mais leur fragilité rappelle la nécessité d’une vigilance accrue : « Étretat, comme toute la Côte d’Albâtre, est en mouvement constant. Ce que nous admirons aujourd’hui pourrait ne plus exister demain. », précise Cyriaque.

Car ces falaises sont en perpétuelle évolution. Chaque marée haute les grignote un peu plus, provoquant régulièrement l’effondrement de pans entiers. Ce recul du trait de côte, accéléré par les phénomènes climatiques, modifie non seulement la géographie locale, mais aussi les écosystèmes qui y sont associés. La dynamique naturelle de la Côte d’Albâtre illustre l’équilibre fragile entre les forces géologiques et marines, un équilibre que l’activité humaine, notamment le ramassage des galets, perturbe, d’où la mise en place d’initiatives pour sensibiliser à l’importance de ce paysage exceptionnel. « Quand on grandit dans un site naturel comme celui-ci, ce n’est pas étonnant que l’on finisse soit écrivain, comme Maupassant, soit guide naturaliste. », conclut Cyriaque.

Les sentinelles du large à La Poterie-Cap-d’Antifer

Pour accéder au phare d’Antifer, les promeneurs sont priés de laisser leur véhicule au centre du village de La Poterie-Cap-d’Antifer. Puis, c’est à pied que l’on se dirige vers le phare. Nous empruntons le sentier entouré de champs de blés et de prés où les vaches paissent paisiblement. Après quelques minutes de marche, on distingue la silhouette du phare perché à 140 mètres au-dessus du niveau de la mer, l’un des plus hauts d’Europe.

Construit dans les années 1950 pour remplacer un premier phare détruit durant la Seconde Guerre mondiale, le phare d’Antifer abrite encore la mémoire de l’époque où trois gardiens se relayaient pour surveiller le feu. Alain Forjonel et Olivier Leparmentier, fils de gardiens du phare, en sont les témoins vivants : « On a tous les phares dans notre sang, raconte Olivier, même pour ma fille, c’est le phare de papy. », ajoute-t-il. Enfants, ils ont grandi dans les logements attenants à celui-ci, et leurs souvenirs sont remplis de l’ambiance unique qui régnait dans ce lieu isolé : « Petit, mon terrain de jeu c’était les champs qu’il y a autour, les blockhaus, la pêche, se souvient Alain, l’habitat, c’était fabuleux. On avait dans les maisons du chauffage central, une douche, un réfrigérateur, un téléphone, tout était payé par l’administration. »

L’histoire de ce phare commence bien avant la construction du bâtiment actuel. En 1890, la Commission des phares décide de bâtir un premier édifice sur ce cap stratégique afin de faciliter l’accès au port du Havre, à quelques dizaines de kilomètres au sud. Construit en pierre de taille et culminant à 22,20 mètres, il abrite une optique hyper-radiante qui lui confère une portée de 50 kilomètres après son électrification en 1926. Détruit en 1944, le phare est reconstruit dans les années 1950 avec un mélange de béton armé et de pierre calcaire pour être résistant aux assauts du vent et à l’érosion.

Malgré son automatisation, le phare d’Antifer n’a pas perdu de sa majesté. Certes, il n’abrite plus de gardiens, mais il demeure un lieu de passage et d’histoire. De son sommet, la vue s’étend sur la côte normande et les vestiges du mur de l’Atlantique. Chaque été, les visiteurs peuvent profiter de ce panorama à travers des visites guidées. « Venir ici, c’est respirer le grand air. Il faut protéger ce phare et transmettre son histoire. », conclut Olivier.

Les falaises de la mémoire à Saint-Jouin-Bruneval

À proximité des falaises escarpées du cap d’Antifer, le Mémorial de Bruneval s’impose comme un livre à ciel ouvert, retraçant l’audace et l’ingéniosité de l’opération Biting, aussi appelée Raid de Bruneval. Dans la nuit du 27 au 28 février 1942, cette mission stratégique, orchestrée par les Alliés, marque le premier raid sur le sol français occupé. L’objectif était clair : s’emparer des composants clés d’un radar Würzburg, installé par les allemands pour surveiller les côtes de la Manche. Ce dispositif, essentiel à la défense ennemie, représentait un défi technologique majeur pour les Alliés, qui cherchaient à contrer sa puissance.

Commandés par le major Frost, 120 parachutistes britanniques furent largués pour infiltrer la station radar sur la falaise, neutraliser les défenses ennemies et récupérer de précieuses pièces pour les scientifiques britanniques. « Ce raid n’était pas seulement un acte de bravoure, c’était une démonstration de la capacité des Alliés à frapper en plein cœur des défenses allemandes. », souligne Paul Coquerel, historien et président de l’association Bruneval 42. La mission nécessitait une coordination millimétrée entre les parachutistes, la Royal Navy pour l’exfiltration, et le soutien logistique du réseau de résistance français. Malgré les tirs nourris et l’obscurité oppressante, l’opération fut un succès.

Au-delà de son importance militaire, l’opération Biting incarna une symbolique forte : celle du premier acte concerté entre forces alliées et résistants français sur le territoire occupé. Le général de Gaulle, conscient de cette portée historique, inaugura en 1947 une première plaque commémorative sur le site, rendant hommage à cet exploit et aux hommes qui l’avaient mené : « Nous sommes ici pour saluer le courage de ceux qui, cette nuit-là, ont porté sur notre sol la promesse d’un renouveau. », déclara-t-il.

Aujourd’hui, le Mémorial de Bruneval, imaginé par l’association Bruneval 42, invite les visiteurs à explorer cette page de l’histoire. Entre le mur d’acier Corten, qui symbolise les cicatrices de la guerre, et l’escalier Charles de Gaulle, chaque élément du site raconte l’histoire de l’opération. Dressé sur un ancien blockhaus allemand, le monument offre une vue plongeante sur la valleuse et la plage, théâtre de l’exfiltration des parachutistes par la Royal Navy. « Ce mémorial est un véritable livre à ciel ouvert. », résume Paul.

À travers les récits d’Astérix, Jean-Pierre, Nounoute, Anne ou encore Sophie, c’est une autre facette des falaises qui s’est dévoilée, celle d’un patrimoine vivant, où l’humain et les éléments ne font qu’un. Ici, chaque regard vers l’horizon rappelle que ces paysages aux mille visages ne sont pas qu’un décor, mais une présence essentielle et une source d’émerveillement qui façonnent les âmes et les coeurs.

Où manger ?

- Chez Nounoute : à Fécamp, un restaurant de poissons tenu par Nounoute, une figure locale qui sublime les produits de la mer à travers une cuisine traditionnelle et familiale.

- Dormy House : à Étretat, une ancienne villa de 1860 transformée en hôtel-restaurant en 1955. Reconnu comme l’un des joyaux du littoral cauchois, il allie tranquillité et élégance. Son restaurant panoramique complète l’expérience en sublimant les produits du terroir normand.

- La Frite d’Or : à Saint-Jouin-Bruneval, un restaurant sur la plage de Saint-Jouin-Bruneval, qui propose une cuisine essentiellement tournée vers la mer.

Où dormir ?

- Le clos des Hogues : à Saint-Léonard, entre Étretat et Fécamp, une chambre d’hôtes dans un bâtiment rénové avec soin. Marie-Claire et Olivier, un couple chaleureux, se feront un plaisir de partager leurs bonnes adresses et de vous régaler avec un copieux petit-déjeuner normand.

- Dormy House : à Étretat, une ancienne villa de 1860 transformée en hôtel-restaurant en 1955. Reconnu comme l’un des joyaux du littoral cauchois, il allie tranquillité et élégance. Son restaurant panoramique complète l’expérience en sublimant les produits du terroir normand.

Comment venir ?

- En train : Le réseau ferroviaire normand dessert plusieurs communes du Grand Site Falaises d’Étretat – Côte d’Albâtre ou à proximité comme Bréauté-Beuzeville, Fécamp ou encore Le Havre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site SNCF et/ou NOMAD.

- À vélo : Vous pouvez explorer le Grand Site Falaises d’Étretat – Côte d’Albâtre à vélo en empruntant La Vélomaritime (EuroVelo 4) ou encore la Véloroute du lin. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site France Vélo Tourisme.

- À pied : Vous pouvez découvrir le Grand Site Falaises d’Étretat – Côte d’Albâtre à pied en empruntant le GR®21, un sentier de randonnée le long de la côte d’Albâtre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site MonGR. Pour votre sécurité, restez sur les sentiers balisés et autorisés !

- En car : Le réseau de car normands dessert plusieurs communes du Grand Site Falaises d’Étretat – Côte d’Albâtre comme Fécamp, Les Loges ou encore Étretat. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site NOMAD.