Dans le Livradois-Forez, l’histoire s’écrit au creux des mains. Ici, chaque artisan, qu’il façonne l’acier, le fil ou le papier, détient une part d’or entre ses doigts : un savoir-faire précieux, hérité des générations passées et toujours vivant aujourd’hui. De la coutellerie thiernoise au moulin à papier Richard de Bas, en passant par la Maison des Grenadières, ces savoir-faire ne se contentent pas de résister au temps, ils rayonnent encore, nourrissant la passion et les gestes de ceux qui les portent.

En arrivant dans le Livradois-Forez, on découvre un territoire de moyenne montagne qui nous est encore méconnu, fait de forêts, de vallons et de rivières. Ici, la nature a longtemps dicté le rythme et permis l’essor d’activités artisanales : le fer, le bois, le papier, la dentelle… Autant de savoir-faire nés d’une relation intime au paysage.

Si certaines vallées, notamment autour de Thiers, ont souffert de la désindustrialisation et de l’exode rural, le territoire retrouve aujourd’hui des couleurs porté par une nouvelle génération. Dans leurs ateliers, chacun perpétue, à sa manière, un patrimoine bien vivant.

Toujours à la pointe au Musée de la coutellerie

En déambulant dans les ruelles escarpées du vieux Thiers, les nombreuses devantures de couteliers remplies de lames brillantes racontent toutes la même histoire : chaque couteau est une part d’identité. Thiers domine les gorges de la Durolle, cette rivière qui fit battre le cœur de la ville pendant des siècles. C’est elle qui donna la force, littéralement, à tout un peuple d’artisans : en entraînant les meules, les marteaux, les machines, elle a façonné le destin de la cité. On dit souvent que la Durolle a inventé Thiers autant que Thiers a inventé la coutellerie. Et ce lien intime entre le métal et l’eau, entre la main et la pierre, se retrouve dans chaque couteau fabriqué ici.

La coutellerie thiernoise s’est imposée comme un art à part entière dès le 13e siècle. Longtemps, les ateliers ont occupé les gorges de la Durolle, profitant de la force hydraulique pour actionner les rouets et polir les lames. Puis, au fil des siècles, la production s’est organisée jusqu’à devenir un modèle d’excellence. Les maîtres couteliers travaillaient en « rangs », chaque artisan se spécialisant dans une étape du processus : forge, émoulure, montage, polissage… Cette parcellisation du travail faisait la réputation de Thiers. Aujourd’hui encore, le bassin thiernois produit près de 80 % des couteaux français et conserve fièrement son titre de capitale européenne de la coutellerie. Mais derrière ces chiffres se cachent surtout des visages, des gestes et des voix qui perpétuent ce savoir-faire.

Parmi eux, celle calme et posée de Benjamin Girard, chef d’atelier au musée de la Coutellerie. D’origine lyonnaise, Benjamin a trouvé à Thiers sa maison, son métier, sa vocation : « J’étais dans la mécanique industrielle, mais c’était trop loin de mes mains. J’avais envie de toucher le métal, de le façonner », raconte-t-il. Un jour, il pousse la porte du musée en simple apprenti. Vingt ans plus tard, il en est devenu l’un des piliers. Coutelier, formateur, démonstrateur… Benjamin est le « couteau suisse », ou plutôt le « couteau thiernois » du musée !

Quand il travaille, tout son corps semble s’accorder à la matière. Il choisit l’acier, découpe la lame, façonne le manche, ajuste, polit, aiguise : « On dit souvent qu’un couteau ne se fabrique pas vraiment, il se mérite. » On observe, fasciné, ce ballet précis. Le Musée de la coutellerie n’est pas un sanctuaire figé, c’est un lieu où l’on sent encore battre le cœur du métier. D’ailleurs, il n’est pas rare que les visiteurs repartent avec un couteau dans la poche. À noter : à Thiers, il ne faut jamais offrir un couteau sans donner une pièce en retour, « au risque de couper l’amitié ! », dit Benjamin en souriant.

Thiers a connu des crises, des périodes de doute. Mais le savoir-faire a résisté, s’est transformé, s’est même réinventé. Symbole de cette tradition vivante, Le Thiers® occupe une place centrale dans la visite. Créé en 1994, ce couteau au design épuré est le fruit d’une démarche collective : il appartient à tous les couteliers du bassin, à condition de respecter une charte stricte. Sa forme légèrement galbée et sa mitre relevée le distinguent des Laguiole ou des Opinel. Rien n’est laissé au hasard : chaque fabricant membre de la Confrérie du couteau Le Thiers® doit réaliser intégralement son Thiers dans la région, pour garantir traçabilité et qualité. « Ce couteau, c’est notre signature. Il porte le nom de la ville et reflète tout ce que nous sommes : exigeants, attachés à notre territoire, et fiers de notre savoir-faire. », explique Benjamin.

Aujourd’hui, de jeunes couteliers s’installent et des collaborations inattendues voient le jour. Le musée travaille par exemple avec Le Creux de l’Enfer, l’ancienne usine de coutellerie devenue centre d’art contemporain. Là, en contrebas de la ville, artistes et artisans dialoguent autour du métal et de la matière, reliant passé et création contemporaine : « C’est ça, Thiers : une ville qui ne tourne pas le dos à son histoire, mais qui s’en sert pour inventer autre chose », explique Benjamin.

Dans les vitrines du musée, plus de sept cents pièces retracent cette aventure collective. Des couteaux de table en nacre, ivoire ou or, des pliants d’ouvriers ou encore des lames d’apparat venues d’Italie ou d’Allemagne. Mais c’est à l’établi du musée que tout prend sens. Le bruit de la lime, la précision du geste de Benjamin racontent mieux que mille mots la fierté d’un savoir-faire toujours en marche : « Ce que j’aime dans ce métier, c’est qu’il est à la fois technique et poétique. Une lame, c’est un outil, mais c’est aussi une histoire, un héritage, une émotion. », confie-t-il. Dans son regard, on lit cette conviction profonde que tant qu’il y aura des mains pour le fabriquer, tant qu’il y aura des curieux pour venir l’observer, le métier de coutelier ne disparaîtra jamais.

- Musée de la coutellerie, 23 Rue de la Coutellerie, 63300 Thiers

De l’ « art-chéologie » chez Ars Fictilis

Le Livradois-Forez porte dans son sol une histoire vieille de deux mille ans. C’est ici, au centre de la France, qu’est née une tradition potière exceptionnelle : celle de la céramique sigillée, cette vaisselle d’un rouge profond qui ornait les tables de l’Empire romain. Entre le 1er et le 3e siècle après J.-C, Lezoux était l’un des principaux centres de production de cette poterie si particulière. Plus d’un millier d’ateliers y façonnaient des assiettes, des coupes et des plats qui voyageaient jusqu’aux confins de l’Europe. Deux mille ans plus tard, la flamme ne s’est pas éteinte. Dans une petite rue du bourg, Arnau Trullén perpétue ce savoir-faire antique à travers son atelier Ars Fictilis (« argile modelable »).

Ce Catalan installé en Auvergne se définit comme archéo-potier, un mot qui résume à lui seul sa démarche : « J’ai toujours eu deux passions : l’archéologie et la poterie. Aujourd’hui, j’ai la chance de pouvoir les réunir », confie-t-il, un sourire discret derrière son tour. Docteur en archéologie et céramologue de formation, Arnau a longtemps étudié les fragments de vaisselle antique avant de ressentir le besoin de passer de la théorie à la matière : « En observant des tessons, on comprend les gestes, les rythmes… mais les reproduire, c’est autre chose. Faire soi-même la poterie permet de saisir concrètement les difficultés, les contraintes et la virtuosité des artisans de l’époque. » C’est ce qu’on appelle l’archéologie expérimentale, une manière de renouer avec l’histoire par le geste, en expérimentant les techniques d’hier pour en comprendre la portée.

Dans son petit atelier, le décor semble figé hors du temps : sacs d’argile, moules en plâtre, outils patinés, odeur de terre humide. Arnau nous montre les étapes de fabrication d’une coupe sigillée, presque comme un rituel. Tout commence par le tournage. Il malaxe la terre longuement, élimine l’air, puis centre la boule d’argile sur le tour. En quelques mouvements précis, la forme émerge, souple et équilibrée. « La céramique sigillée, c’est avant tout une poterie de table, produite en série à l’époque romaine. Les artisans travaillaient vite. » Vient ensuite ce qui fait toute la particularité de cet art : le passage dans le moule. Arnau sort une pièce en plâtre marquée de motifs floraux et de scènes mythologiques. À l’époque, ces moules étaient eux-mêmes sculptés à la main, puis utilisés pour reproduire à l’identique les reliefs sur la terre encore fraîche. « Les poinçons servaient à apposer des signatures, des visages, des animaux. C’était à la fois fonctionnel et esthétique. » La pièce, une fois moulée, sèche lentement (12 à 24 heures), avant d’être retouchée, tournassée, puis cuite.

Le secret de la couleur rouge si emblématique des poteries de Lezoux réside dans l’engobage. Arnau plonge la vasque dans un bain d’eau argileuse, riche en particules fines issues des terres locales. Plusieurs trempages sont nécessaires pour obtenir cette teinte ocre profonde, à la fois brillante et satinée. « J’utilise la terre de Lezoux. Elle est trop fine pour être tournée, mais parfaite pour l’engobe. Elle donne cette couleur unique, la même qu’il y a deux mille ans. » Après une seconde cuisson, la magie opère : la matière brute devient objet d’art.

Il aura fallu trois années de formation et d’expérimentation à Arnau avant de maîtriser ce geste antique. « Avant même de fabriquer, il faut observer, analyser. Je passe beaucoup de temps à étudier les pièces originales dans les musées ou les réserves. Je prends des notes, des photos, je dessine, je cherche à comprendre les formes, les proportions, la terre utilisée, la décoration », explique-t-il.

Dans sa boutique-atelier, les visiteurs découvrent des répliques d’assiettes, de coupes et de vases décorés. Certains viennent par curiosité, d’autres, passionnés d’histoire, s’émerveillent de tant de précision. « C’est toujours touchant quand quelqu’un reconnaît un motif vu dans un musée ou sur une photo. Ça prouve que la mémoire collective de ces objets est encore vive. » En redonnant vie à ces poteries millénaires, Arnau Trullén ne se contente pas de reproduire le passé : il le raconte par la main, renouant avec un héritage que la terre auvergnate porte encore en son cœur. « Ce que je fais ici, c’est continuer une histoire commencée il y a deux mille ans. Refait de la terre sigillée à Lezoux, je trouve ça merveilleux », conclut-il.

- Ars Fictilis, 16 Pl. Jean Baptiste Moulin, 63190 Lezoux

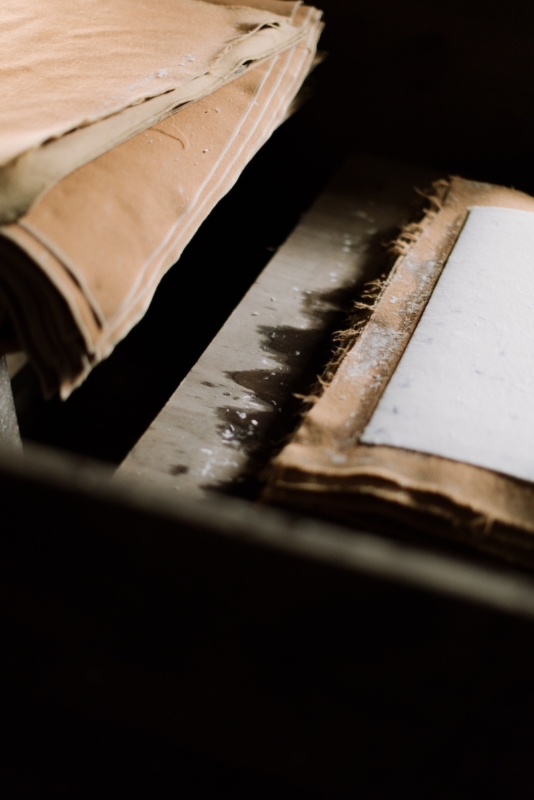

À la source du papier au Moulin Richard de Bas

Nous voilà désormais à Ambert, au cœur du Livradois-Forez. Peu le savent, mais cette petite cité médiévale fut l’un des berceaux de la papeterie française. L’eau pure et abondante de la Durolle, des ruisseaux de Laga ou de la Dore, a fait tourner des centaines de moulins où l’on transformait autrefois les chiffons de lin et de chanvre en feuilles précieuses, destinées aux plus grands imprimeurs. L’histoire dit que ce furent trois Auvergnats, revenus des croisades, qui ramenèrent de Damas le secret du papier au 13e siècle. Légende ou vérité, peu importe : dans cette vallée, la tradition s’est enracinée pour de bon. Aujourd’hui, un seul moulin témoigne encore de ce savoir-faire intact, un joyau de l’histoire papetière : le Moulin Richard de Bas.

Dans la verdoyante vallée de Laga, le moulin Richard de Bas perpétue une tradition qui remonte à plus de cinq siècles. Ses murs de pierre et sa grande roue en bois, que l’eau du ruisseau fait tourner inlassablement, abritent une activité toujours bien vivante. Fondé au 14e siècle, le moulin a traversé les âges sans jamais se renier. C’est ici que furent produites les feuilles de papier qui servirent à imprimer l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, mais aussi l’exemplaire unique de la Constitution de la Ve République ou encore les diplômes du prix Nobel. Autant dire que le papier d’Ambert a porté les mots du savoir et les serments de l’Histoire.

Derrière cette mémoire, il y a aujourd’hui une nouvelle famille, venue écrire un chapitre contemporain à ce monument du patrimoine. Pascal Toupin, entrepreneur installé à Ambert depuis les années 1980, a repris le flambeau avec sa compagne Patricia Bardot et leur fille Chloé. « C’était un site qu’on adorait, confie Pascal. Pendant le Covid, notre activité s’est arrêtée, on a commencé à réfléchir à un projet familial. Et quand on a appris que le moulin était à vendre, Patricia m’a demandé : « Tu veux l’acheter ? » J’ai répondu oui, sans hésiter. » Leur ambition est simple : préserver l’authenticité du moulin, moderniser sans dénaturer, et transmettre à leur tour ce patrimoine immatériel. Une buvette et un petit espace gourmand ont depuis vu le jour, histoire d’accueillir les visiteurs sous un nouveau jour, sans trahir l’esprit du lieu.

Derrière la porte basse du moulin, rien n’a changé. Le bruit de l’eau, d’abord, qui fait tourner la grande roue vingt-cinq fois par minute. Puis celui des maillets qui battent la pâte. Et enfin, le silence du séchage, quand les feuilles reposent dans les combles baignés de lumière. La fabrication du papier ici n’a rien d’une chaîne mécanique. Tout commence par le tri et la découpe des chiffons (toujours en lin ou en coton) lavés, broyés, réduits en une pâte fine après trente-six heures de brassage. Vient ensuite le geste du maître-papetier, qui plonge son cadre dans la cuve, relève la pâte, l’égoutte, puis dépose chaque feuille sur un feutre avant de la presser, de la lisser et de l’étendre pour le séchage. « C’est en faisant du papier que l’on devient papetier », sourit Thomas, le jeune artisan du moulin, concentré sur son geste. Ce métier, il l’a découvert un peu par hasard : « J’étais venu ici pour un job d’été. Et je suis resté. Ce qui m’a plu, c’est le rythme du lieu, le travail de la main. Chaque feuille est différente », raconte-t-il.

Thomas perpétue ainsi un savoir-faire où le toucher prime sur la machine. Sous ses doigts naissent des papiers d’art, des papiers aquarelle, des papiers à fleurs, ces feuilles incrustées de pétales de bleuets ou de coquelicots cultivés dans le jardin du moulin. L’été, quand les jardins s’embrasent de couleurs, les bouquetières viennent composer, devant les visiteurs, des feuilles fleuries dont la production n’excède pas une dizaine d’exemplaires par jour, tant le travail demande minutie. En hiver, place aux papiers blancs et chinés, aux papiers pour la gravure, la calligraphie ou la restauration d’ouvrages anciens. « On travaille pour des artistes, des relieurs, des maisons d’édition, mais aussi pour des particuliers, précise Pascal. On expédie partout en France, et même à l’étranger. »

Le Moulin Richard de Bas est à la fois une entreprise artisanale et un musée vivant. Chaque année, plus de 40 000 visiteurs viennent y découvrir les secrets du papier. Dans la lumière dorée du vieil étendoir, on comprend alors ce que veut dire Pascal quand il dit : « Ici, on ne fabrique pas seulement du papier. On fabrique de la mémoire. » Car le moulin n’est pas figé dans le passé : il respire encore, porté par des femmes et des hommes qui refusent que le bruit de la roue s’éteigne. Et tant que la roue du moulin continuera de tourner, l’histoire du papier continuera, elle aussi, de s’écrire.

- Moulin à papier Richard de Bas, lieu dit, Richard de Bas, 63600 Ambert

Des doigts de fée à la Maison des Grenadières

Dernière halte de notre traversée du Livradois-Forez : Cervières. Pendant des siècles, ce village fut une place forte, peuplé d’artisans, de marchands et de familles bourgeoises qui animaient ses foires réputées. Aujourd’hui, la quiétude règne, mais en déambulant dans la rue principale, bordée de maisons du 15e et 16e siècle, on devine encore l’ancienne vitalité du lieu. Cervières se distingue surtout par un savoir-faire unique en France : la broderie au fil d’or, qui a fait briller le Haut-Forez pendant plus d’un siècle.

C’est cette histoire que raconte la Maison des Grenadières, installée depuis 2002 au cœur du village. Dès l’entrée, nous plongeons dans l’univers des écussons, des galons et des motifs militaires exposés sous vitrines. Anastasia Sanchez, qui nous accueille, sourit : « On n’imagine pas, en passant ici, que des milliers de femmes du Haut-Forez ont fait briller les uniformes du monde entier. »

Tout commence à la fin du 19e siècle. Paris envoie des commandes d’écussons, de grenades militaires, de coiffes ornées de fil d’or et de cannetille torsadée. Des « facteurs de fabriques » distribuent le travail dans les villages du canton de Noirétable. Les femmes brodent à domicile, souvent le soir, entre deux traites de vaches ou après le repas familial. Cette activité, payée à la pièce, complète l’économie rurale et apporte une fierté nouvelle. Très vite, les brodeuses prennent un nom : les grenadières, en référence au motif qu’elles réalisent par milliers : la « grenade », emblème de la gendarmerie et de plusieurs corps militaires. Leur réputation franchit les frontières. Dans les années 1950, c’est l’âge d’or : 500 femmes brodent simultanément pour la Marine, les hauts dignitaires, des gouvernements étrangers, parfois même pour les maisons de haute couture parisiennes. « Il arrivait qu’une seule commande demande cent mille pièces. Cent mille ! Et tout était fait ici, dans ces vallées », raconte Anastasia.

Mais l’histoire se fissure dans les années 1970. La mécanisation, la concurrence asiatique affaiblissent la demande. Le savoir-faire décline, se morcelle, disparaît presque. En 2002, il ne reste plus que treize grenadières. En 2013, une seule. Aujourd’hui, aucune ne travaille plus dans le canton mais le musée, les archives, les ateliers, et surtout la passion de quelques femmes, maintiennent la flamme : « Notre rôle, c’est de transmettre. De montrer que cette broderie n’est pas seulement un décor militaire : c’est un geste, une histoire de femmes, un rapport au territoire », insiste Anastasia dans la salle d’exposition. Les ateliers qui se déroulent ici, les démonstrations, les collaborations avec des brodeuses d’art permettent de ne pas rompre le fil de cette histoire.

À quelques rues du musée, nous retrouvons Frédérique Seret, originaire de Cervières, fondatrice de la maison Yvonne & Alexis. Elle parle de son village avec des étoiles dans les yeux, de ses souvenirs aussi, où la broderie était une présence quotidienne, presque banale : « J’ai grandi au milieu de femmes qui brodaient le fil d’or… et je n’ai compris que bien plus tard l’exception de ce que je voyais. » Sa grand-mère, Yvonne, grenadière, travaillait sur son métier à broder, tandis que son grand-père Alexis assemblait ses couteaux, avant d’aller les livrer à Thiers. Deux métiers, deux gestes, deux héritages devenus aujourd’hui métiers d’art. C’est pour eux que Frédérique a choisi ce nom, Yvonne & Alexis, et pour eux qu’elle se bat pour ressusciter la broderie au fil d’or.

« Ce savoir-faire est en voie d’extinction, mais tant qu’il y aura des mains pour l’aimer, il ne disparaîtra pas », confie-t-elle en montrant l’une de ses créations. Car Frédérique ne se contente pas de reconstituer des motifs militaires : elle invente, détourne, réinvente. Elle a notamment imaginé un objet qui fait le lien parfait entre ses origines et son territoire : le couteau 42, un couteau thiernois brodé de fil d’or. Une pièce symbolique qui fait le lien entre deux métiers indissociables de la région.

En quittant Cervières, on se laisse imaginer qu’il y a à peine soixante ans, des milliers d’écussons étincelaient dans les cuisines du village. Aujourd’hui, grâce au musée, à la persévérance d’Anastasia, de Frédérique et de tant d’autres, ce fil d’or n’a, finalement, pas totalement disparu.

- Maison des Grenadières, 5 rue marchande, 42440 Cervières

Dans cette itinérance en Livradois-Forez, on comprend qu’un territoire se raconte parfois mieux à travers ses savoir-faire. Au fond, ce sont ces artisans, leurs voix, leurs gestes, leur ténacité qui donnent à voir la vraie matière d’un pays. Ici, l’histoire ne se lit pas seulement dans les paysages ou dans les musées, elle se fabrique encore, chaque jour, à l’établi ou au moulin. Et c’est peut-être là que réside la plus belle richesse du Livradois-Forez : dans cet or discret mais bien vivant qui continue de circuler de main en main.